“Nada sabemos de él. A decir verdad, hoy lo consideramos como una rama del saber más que como un hombre”.

M. Forster, Alejandría.

Voy a empezar con mal pie, porque no es de recibo en una reseña hablar del reseñador: pero creo conveniente dejar claro desde el principio que servidor no es ninguna lumbrera. Cuando, hace décadas, me enseñaban en la escuela los principios básicos de la geometría en la asignatura de matemáticas, nada me aterrorizaba más que la inmersión en lo que los libros de texto llamaban “el espacio euclidiano”. Para mí era un inmenso territorio desconocido y terrible que está por todas partes, como la energía oscura del espacio, esa “cosa” que dicen los científicos que ocupa las tres cuartas partes del universo (la cuarta parte la componen las líneas del folio donde estoy garabateando estas frases, los microorganismos, las motas de polvo, las mesas y sillas, los edificios, las montañas, los seres vivos, los planetas, las estrellas, las galaxias y las nebulosas cósmicas, en ese orden). El espacio euclidiano era sinónimo de firmamento invisible e insondable, de dificultad mística, de arcano no revelado (ni revelable) a los míseros mortales como yo, que apenas teníamos la capacidad de salir adelante en la vida con una regla y un compás. Porque la cosa iba de dibujar líneas rectas y curvas, rectángulos, círculos y triángulos, y de saberse de memoria las fórmulas matemáticas a las que esos garabatos estaban ligados y sometidos. Pasaron años hasta que descubrí que lo de llamar “euclidiano” a todo aquello no obedecía al capricho de algún matemático loco (hay tantos…) con ganas de inventarse palabrejas extrañas. Era, simplemente, la manera de referirse a la geometría que diseñó un individuo. Un tal Euclides. » seguir leyendo

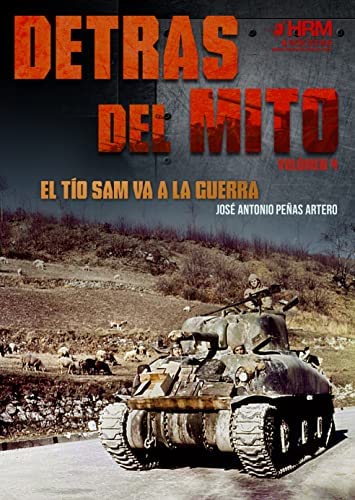

Un ejército de aficionados inexpertos, equipado con unos carros que no eran más que Ronson incendiables, que se imponen al Eje por simple capacidad producción enviando cinco carros Sherman contra cada panzer enemigo a costa de sacrificar cuatro de ellos,… Estas y otras afirmaciones han sido típicas, durante mucho tiempo, a la hora de comentar el papel del Ejército de Estados Unidos y en especial de sus unidades acorazadas durante los combates de la Segunda Guerra Mundial. Frente a ellas, el autor, como ya hizo en tres anteriores libros analiza, más allá de una mera enumeración de modelos, la realidad del desarrollo tecnológico, doctrinal, táctico y operativo que tuvieron los carros de combate estadounidenses y su papel en el conflicto. » seguir leyendo

Un ejército de aficionados inexpertos, equipado con unos carros que no eran más que Ronson incendiables, que se imponen al Eje por simple capacidad producción enviando cinco carros Sherman contra cada panzer enemigo a costa de sacrificar cuatro de ellos,… Estas y otras afirmaciones han sido típicas, durante mucho tiempo, a la hora de comentar el papel del Ejército de Estados Unidos y en especial de sus unidades acorazadas durante los combates de la Segunda Guerra Mundial. Frente a ellas, el autor, como ya hizo en tres anteriores libros analiza, más allá de una mera enumeración de modelos, la realidad del desarrollo tecnológico, doctrinal, táctico y operativo que tuvieron los carros de combate estadounidenses y su papel en el conflicto. » seguir leyendo