«Solo aquel que tiene que vivir en su alma estremecida una época que, con la guerra, la violencia y las ideologías tiránicas, amenaza la vida del individuo y, en esta vida, su más preciosa esencia, la libertad individual, sabe cuánto coraje, cuánta honradez y decisión se requiere para permanecer fiel a su yo más íntimo en estos tiempos de locura gregaria». S. Zweig, Montaigne.

«Solo aquel que tiene que vivir en su alma estremecida una época que, con la guerra, la violencia y las ideologías tiránicas, amenaza la vida del individuo y, en esta vida, su más preciosa esencia, la libertad individual, sabe cuánto coraje, cuánta honradez y decisión se requiere para permanecer fiel a su yo más íntimo en estos tiempos de locura gregaria». S. Zweig, Montaigne.

Stefan Zweig siempre se tuvo por hombre apolítico, ajeno tanto a la menuda contingencia como al espíritu de partido; era por sobre todas las cosas un hombre de letras, un artista, y en su concepto el artista y el intelectual debían velar con el mayor de los celos por su autonomía moral. El libre pensamiento, el posicionarse escéptico ante el dogma y no claudicar a las pasiones ideológicas y el fanatismo: este es el primer imperativo del hombre entregado a la creatividad o a la investigación. Si le es propio rebelarse frente a la injusticia o la mentira así como el oponerse a la resolución de las diferencias mediante la violencia, mucho menos lo es el tomar partido en causas que comprometan la universalidad de los principios o la integridad multiforme de la civilización. Paneuropeísta hasta la médula, por otro lado, convencido de que la diversidad lingüística y cultural contribuía a la riqueza espiritual de Europa en vez de obrar como un factor de separación, el nacionalismo le parecía a Zweig el más penoso e insidioso de los absurdos. En tanto que judío asimilado, y él era un genuino arquetipo de la asimilación, el proyecto sionista le suscitaba tantos reparos como la quimera de que la civilización subsistiría incólume a un eventual cercenamiento de la parte francesa, la italiana, la húngara o cualquier otra; lo mismo que estas, el judaísmo era una de las invaluables teselas que componían el portentoso mosaico europeo. Detestaba en consecuencia los nacionalismos y no quería ver a los judíos convertidos en nacionalistas. Pero el ascenso del nazismo suponía para estos predicamentos un cuestionamiento radical, no solo por el extremo particularismo y el afán de exclusión del movimiento hitleriano. Ante la acometida de uno de los más brutales faccionalismos que haya conocido la historia, parecía que el ideal del artista o intelectual desapegado de la contingencia política representaba no ya ceguera sino, derechamente, una voluntaria e imperdonable abdicación: moral e intelectual, humana en el más pleno de los sentidos. Como nunca, la tensión entre independencia espiritual y responsabilidad social -entre interpretación abstracta de la realidad y función crítica- se tornaba desgarradora. » seguir leyendo

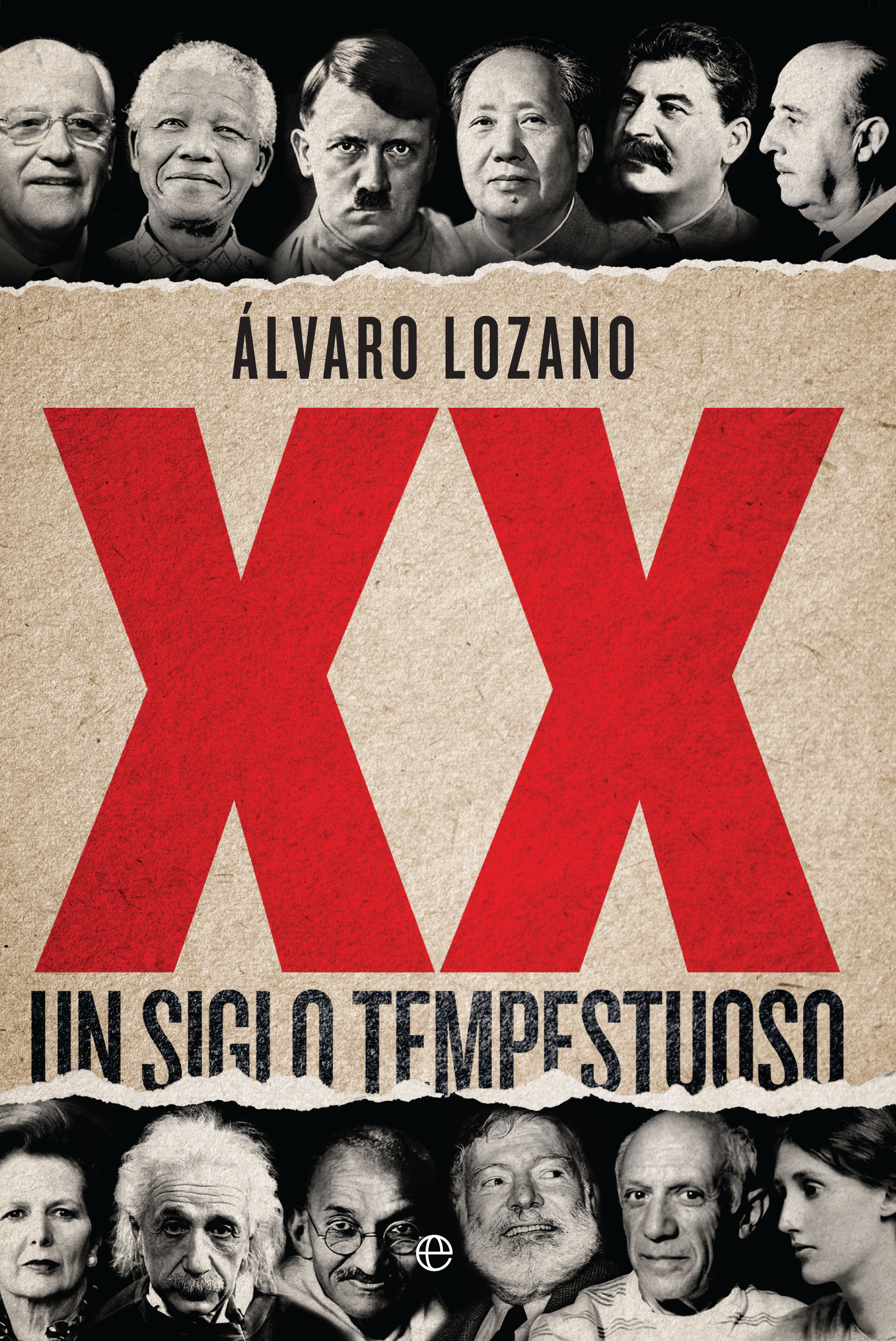

Supongo que cualquier historiador, con una cierta capacidad de síntesis, sería capaz de resumir alguno de los siglos pasados de la historia de la humanidad en un solo folio sin dejarse demasiado en el tintero. Justo lo contrario de lo que ocurre con el siglo que precede al presente, cuyo cúmulo de acontecimientos hace tarea difícil ofrecer en un trabajo reducido todo lo que ha ocurrido en el siglo XX. La capacidad de síntesis es precisamente la principal virtud que encuentro en este magnífico trabajo del historiador Álvaro Lozano, y no solamente porque sea capaz de llevar a cabo este ejercicio, sino porque lo hace de manera que no quede prácticamente ningún asunto olvidado y que al hablar de ellos, no se limite a un mero índice de sucesos, sino que cada uno de ellos va acompañado del correspondiente comentario. » seguir leyendo

Supongo que cualquier historiador, con una cierta capacidad de síntesis, sería capaz de resumir alguno de los siglos pasados de la historia de la humanidad en un solo folio sin dejarse demasiado en el tintero. Justo lo contrario de lo que ocurre con el siglo que precede al presente, cuyo cúmulo de acontecimientos hace tarea difícil ofrecer en un trabajo reducido todo lo que ha ocurrido en el siglo XX. La capacidad de síntesis es precisamente la principal virtud que encuentro en este magnífico trabajo del historiador Álvaro Lozano, y no solamente porque sea capaz de llevar a cabo este ejercicio, sino porque lo hace de manera que no quede prácticamente ningún asunto olvidado y que al hablar de ellos, no se limite a un mero índice de sucesos, sino que cada uno de ellos va acompañado del correspondiente comentario. » seguir leyendo