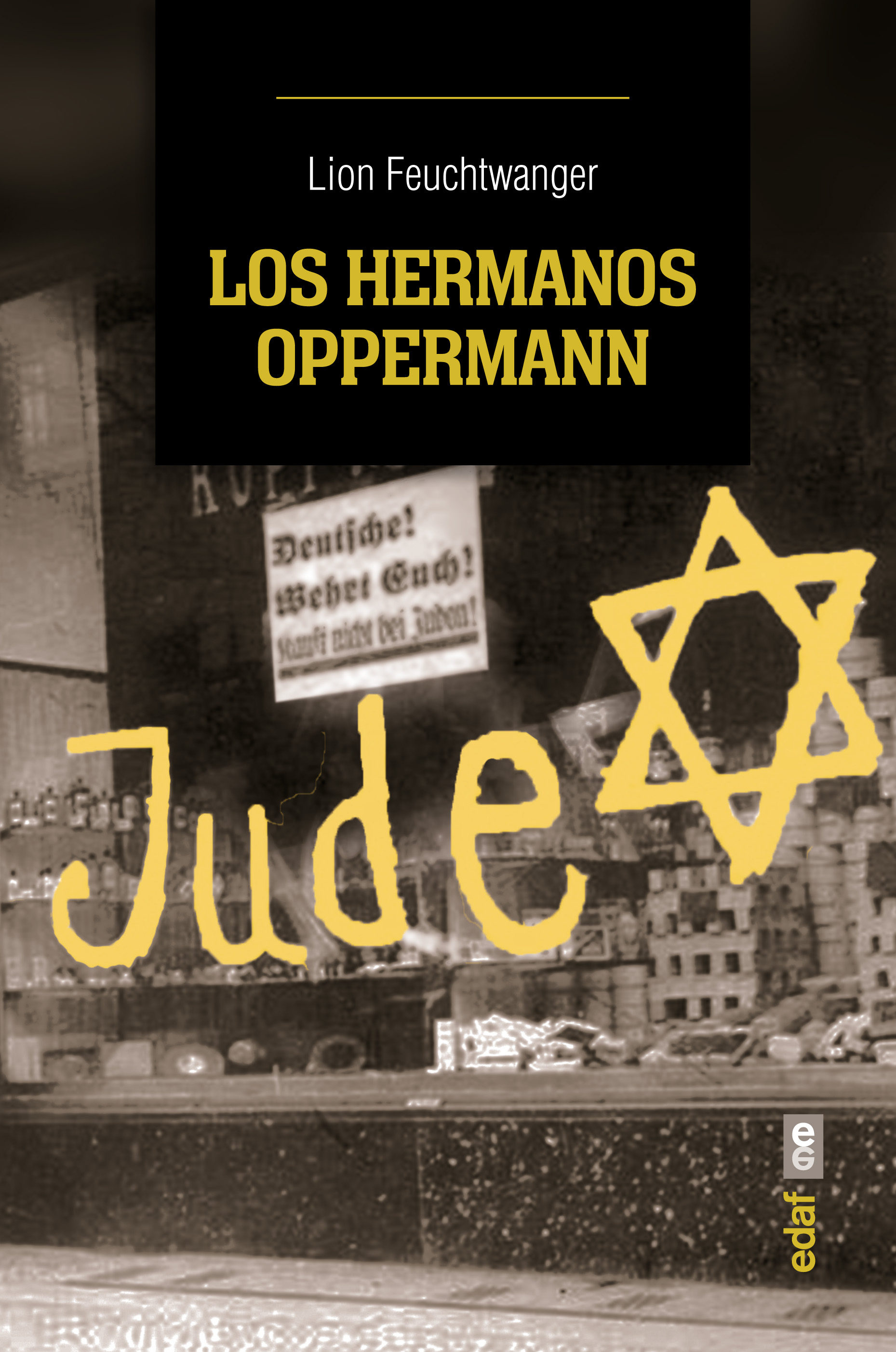

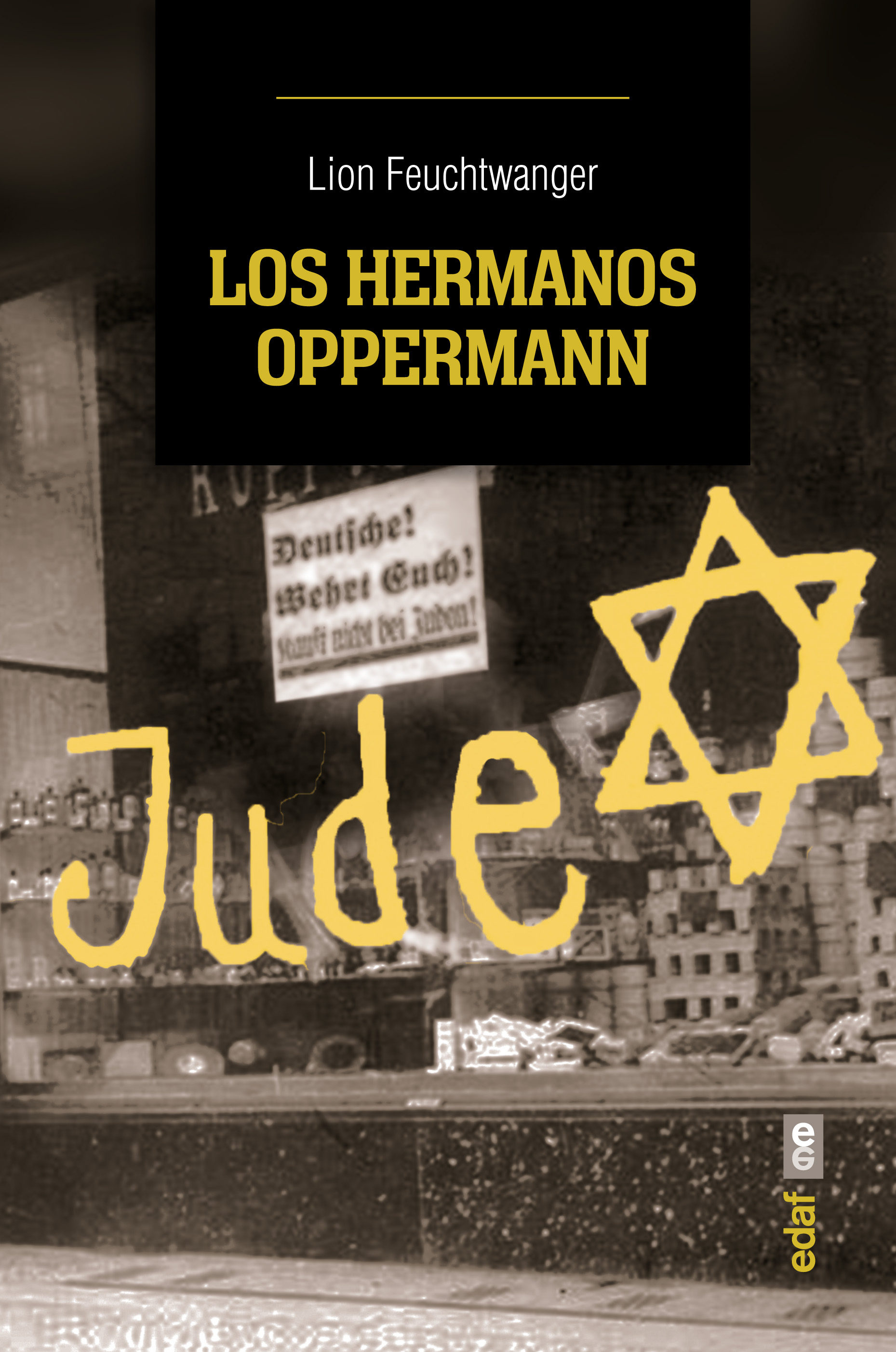

Con frecuencia asimilados, amorosamente identificados con lo alemán y tan embebidos de orgullo patrio como sus compatriotas, los mal llamados “arios”; distantes en lo emocional, lo social y lo cultural de sus correligionarios los judíos del este; escépticos ante la posibilidad de que la civilizada Alemania incurriese en actos de barbarie como los pogromos, tan propios de la atrasada Rusia; habituados, por otra parte, a los arrebatos de agitación antisemita, que consideraban una fatalidad de ocurrencia cíclica, sí, pero esporádica y fugaz: incluso en la proliferación de señales de lo que estaba por suceder, a comienzos de los años treinta, la mayoría de los judíos alemanes se creían a salvo de la terrible amenaza que se cifraba en el ascenso de los nazis, de cuyo arraigado antisemitismo no cabía dudar (ni siquiera porque su líder, hábil táctico además de ideólogo, hubiese morigerado su verborrea judeófoba). El sionismo solía parecerles una idea estrambótica; ¿qué podía ofrecer la perspectiva de un estado hebreo en el desierto palestino, comparada con la pertenencia a un país como Alemania?; ¿qué más representativo del sentir de la mayor parte de los judeo-alemanes que la frase del archiasimilado Walther Rathenau: “Que sean otros los que se vayan a fundar un reino en Asia; Palestina no nos atrae para nada”? Ni siquiera el fatídico 30 de enero de 1933, cuando Hitler accedió a la Cancillería, les hizo vacilar en su subestimación del peligro; después de todo, los nazis no monopolizaban el gobierno (bien que se tardarían poco en hacerlo), y la común opinión era que los conservadores sabrían domeñarlos y manipularlos sin dificultad. En verdad, no era una bicoca el considerar seriamente una alternativa tan radical como la emigración, esto es, el autoexilio, que supone enajenarse la tierra firme que se ha pisado toda la vida, arrojándose a las simas de lo extraño y a la bruma de la inseguridad. ¡Someterse por cuenta propia a los rigores materiales y espirituales del desarraigo! Se dice fácil, hacerlo es otra cosa. Negarse a la cruda realidad o abandonarse al fatalismo eran opciones más llevaderas; además, lo que hubiere de ocurrir no resultaría peor que los estallidos de judeofobia del pretérito: la historia de los judíos europeos era una genuina escuela de resignación… Judíos o no judíos, pocos como Lion Feuchtwanger, por entonces una de las figuras más prestigiosas de las letras germanas, podían preciarse de haber sondeado y expuesto la profundidad del mal hitleriano, finalizado 1933. Su novela Los hermanos Oppermann, publicada el mismo año, es una prueba cabal de su capacidad de observación y de su compromiso con la verdad. » seguir leyendo

Con frecuencia asimilados, amorosamente identificados con lo alemán y tan embebidos de orgullo patrio como sus compatriotas, los mal llamados “arios”; distantes en lo emocional, lo social y lo cultural de sus correligionarios los judíos del este; escépticos ante la posibilidad de que la civilizada Alemania incurriese en actos de barbarie como los pogromos, tan propios de la atrasada Rusia; habituados, por otra parte, a los arrebatos de agitación antisemita, que consideraban una fatalidad de ocurrencia cíclica, sí, pero esporádica y fugaz: incluso en la proliferación de señales de lo que estaba por suceder, a comienzos de los años treinta, la mayoría de los judíos alemanes se creían a salvo de la terrible amenaza que se cifraba en el ascenso de los nazis, de cuyo arraigado antisemitismo no cabía dudar (ni siquiera porque su líder, hábil táctico además de ideólogo, hubiese morigerado su verborrea judeófoba). El sionismo solía parecerles una idea estrambótica; ¿qué podía ofrecer la perspectiva de un estado hebreo en el desierto palestino, comparada con la pertenencia a un país como Alemania?; ¿qué más representativo del sentir de la mayor parte de los judeo-alemanes que la frase del archiasimilado Walther Rathenau: “Que sean otros los que se vayan a fundar un reino en Asia; Palestina no nos atrae para nada”? Ni siquiera el fatídico 30 de enero de 1933, cuando Hitler accedió a la Cancillería, les hizo vacilar en su subestimación del peligro; después de todo, los nazis no monopolizaban el gobierno (bien que se tardarían poco en hacerlo), y la común opinión era que los conservadores sabrían domeñarlos y manipularlos sin dificultad. En verdad, no era una bicoca el considerar seriamente una alternativa tan radical como la emigración, esto es, el autoexilio, que supone enajenarse la tierra firme que se ha pisado toda la vida, arrojándose a las simas de lo extraño y a la bruma de la inseguridad. ¡Someterse por cuenta propia a los rigores materiales y espirituales del desarraigo! Se dice fácil, hacerlo es otra cosa. Negarse a la cruda realidad o abandonarse al fatalismo eran opciones más llevaderas; además, lo que hubiere de ocurrir no resultaría peor que los estallidos de judeofobia del pretérito: la historia de los judíos europeos era una genuina escuela de resignación… Judíos o no judíos, pocos como Lion Feuchtwanger, por entonces una de las figuras más prestigiosas de las letras germanas, podían preciarse de haber sondeado y expuesto la profundidad del mal hitleriano, finalizado 1933. Su novela Los hermanos Oppermann, publicada el mismo año, es una prueba cabal de su capacidad de observación y de su compromiso con la verdad. » seguir leyendo

Aurelio Casto, centurión de la VI Legión Victoriosa, es un hombre corpulento, parco en palabras, inculto y aficionado a los burdeles. También es un soldado eficiente y un líder duro y severo, de esos que acatan las órdenes de sus superiores sin chistar y espera que las suyas sean atendidas de la misma forma. No pierde el tiempo en debates internos ni posee un pasado trágico ni un peligroso enemigo mortal que lo siga allá donde va. Es, simplemente, un curtido centurión de las legiones de Roma. Y el protagonista de la novela.

Aurelio Casto, centurión de la VI Legión Victoriosa, es un hombre corpulento, parco en palabras, inculto y aficionado a los burdeles. También es un soldado eficiente y un líder duro y severo, de esos que acatan las órdenes de sus superiores sin chistar y espera que las suyas sean atendidas de la misma forma. No pierde el tiempo en debates internos ni posee un pasado trágico ni un peligroso enemigo mortal que lo siga allá donde va. Es, simplemente, un curtido centurión de las legiones de Roma. Y el protagonista de la novela.