MADRID COSMOPOLITA. LA GRAN VÍA, 1910-1936 – Edward Baker

Marcial Pons y Fernando Villaverde, Madrid, 2009, 243 páginas.

Marcial Pons y Fernando Villaverde, Madrid, 2009, 243 páginas.

Edward Baker, (Nueva York, 1945), profesor de la Universidad de Florida e hispanista, es, además de colaborador del diario El País, autor de una considerable obra sobre cultura y urbanismo en España, y muy especialmente en la ciudad de Madrid. Entre sus obras publicadas figuran las siguientes: Materiales para escribir Madrid. Literatura y espacio urbano; La biblioteca del Quijote; Madrid: de Fortunata a la M-40, un siglo de cultura urbana,(en colaboración con M. A. Compitello); Ayer 72: espectáculo y sociedad en la España contemporánea. De este último año es el libro que ahora comentamos: Edward Baker, Madrid cosmopolita. La Gran Vía, 1910-1936.

La obra, con unas proporciones adecuadas para la publicación fotográfica o artística, más que para el ensayo o crónica periodística, alberga su mayor interés, justamente, en la rica serie de instantáneas, gráficos e ilustraciones que contiene. El texto, a menudo exhaustivo en datos estadísticos —número de camas en los hoteles de la gran avenida, profesión de los inquilinos año por año y precio de los alquileres, por poner algunos ejemplos—, recoge anécdotas y datos interesantes, pero, con todo, no es lo que concita la principal utilidad del volumen. De hecho, en distintas ocasiones no puede evitar caer en grandes tópicos sobre la realidad madrileña.

La obra, con unas proporciones adecuadas para la publicación fotográfica o artística, más que para el ensayo o crónica periodística, alberga su mayor interés, justamente, en la rica serie de instantáneas, gráficos e ilustraciones que contiene. El texto, a menudo exhaustivo en datos estadísticos —número de camas en los hoteles de la gran avenida, profesión de los inquilinos año por año y precio de los alquileres, por poner algunos ejemplos—, recoge anécdotas y datos interesantes, pero, con todo, no es lo que concita la principal utilidad del volumen. De hecho, en distintas ocasiones no puede evitar caer en grandes tópicos sobre la realidad madrileña.

El primer capítulo del libro, titulado «Entre el casticismo y la vida cosmopolita» sería un preciso ejemplo de lo que decimos. El autor afirma allí que, a raíz principalmente de la puesta en marcha del gran proyecto urbanístico de la Gran Vía, «la capital de España abandona la secular condición de poblachón manchego para acceder paulatinamente a la de metrópoli» (pág. 19). Seguir evocando un Madrid como antigua capital de la Mancha, tierra de nadie y de todos o paraíso del casticismo, que se ve metamorfoseado por un modelo importado de América que lo desnaturaliza, suena hoy a vieja milonga, que no a chotis. Que dicha interpretación venga de la mano de un americano en Madrid tampoco debe sorprendernos. Quizá ahí tengamos una explicación de la turbación de un neoyorquino como Baker, que deja atrás la Quinta Avenida de Manhattan, para hacer de cronista de la Villa y Corte buscando acaso el tipismo. Como en muchos otros casos de escritores y artistas, la larga sombra de la nostalgia y la bohemia, de la postal y la leyenda, nubla la mirada que lanzan estos observadores con ansía de exotismo sobre la realidad que a menudo visitan más que viven. Pensemos al respecto en Ernest Hemingway en Madrid (o en Cuba) y en muchos otros escritores, no necesariamente norteamericanos.

En el segundo capítulo de libro, «Gente de Gran Vía», el autor repara con gran detenimiento en los «desterrados» del área que tuvieron que cambiar de aires cuando se comenzó a «abrir con tiralíneas y piqueta un corredor que atravesara la vieja ciudad» (pág. 26). El retrato de algunas de esas «víctimas» fue, a su vez, pintado por José Gutiérrez Solana, en un cuadro seleccionado por el autor como representativo del mundo perdido, titulado significativamente Mujeres de la vida, y que no será necesario describir aquí. Con todo, de «perdido» tal mundo no tiene nada (o lo tiene todo, según se mire). Basta pasearse todavía hoy por la calle Montera para encontrar la pasarela contemporánea del tenido por oficio más antiguo del mundo. Pero, es que, amén de pintor, Solana dejó, asimismo, como escritor, perlas como las que siguen:

«Hay también [en la Gran Vía] bares americanos, en que es necesario encaramarse como un mono sentado en un alto taburete para llegar al mostrador; han tenido poca aceptación; pero no deja de verse en ellos siempre algún idiota vestido de smoking fumando una pipa.» (pág.62). Por otra parte, la música de jazz que animaba en los años 30 la noche madrileña de la Gran Vía, es sencillamente despachada por Solana como «música de negro».

A describir este ambiente renovado del nuevo Madrid están dedicados los capítulos siguientes: «La ceremonia del consumo» (capitulo III) y «Cinelandia» (capítulo IV). El Epílogo («Los límites de la Gran Vía») y el Apéndice («Relación de establecimientos en el plano parcelario») cierran la obra.

A describir este ambiente renovado del nuevo Madrid están dedicados los capítulos siguientes: «La ceremonia del consumo» (capitulo III) y «Cinelandia» (capítulo IV). El Epílogo («Los límites de la Gran Vía») y el Apéndice («Relación de establecimientos en el plano parcelario») cierran la obra.

Ocurre que Madrid ya era una gran ciudad antes de la construcción de la Gran Vía. No dejó por ello de hablarse el cheli, si es que alguna vez se habló en Madrid tal habla. De hecho, según una veterana explicación del tema, el cheli fue inventado como vehículo interpretativo teatral por el célebre escritor alicantino Carlos Arniches. Por lo demás, el plan urbanístico de la Gran Vía madrileña tiene poco que ver con la monumental transformación experimentada en París con el Plan Haussmann que motivó la migración de millares de residentes del centro de la capital del Sena hacia los suburbios. En Madrid ocurrió, precisamente, el fenómeno contrario: la Gran Vía, y el centro de Madrid en su conjunto, no fue construido para fijar allí las residencias de las clases adineradas —las cuales se establecieron en las zonas más amplias del Ensanche— sino como espacio de ocio y entretenimiento, actividad comercial y turística, de edificios de oficinas y servicios, en Madrid: el lugar material para hacer negocios y despachar gestiones; un lugar ideal para pasear, comprar, divertirse, ver y ser visto.

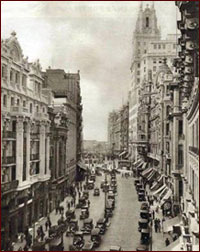

Más de veinte cines y teatros, docenas de bares y restaurantes, decenas de hoteles y albergues tachonaban la Gran Vía en sus años dorados, desde su inicio, en el año 1910, hasta 1936. Con todo, la gran arteria madrileña, tras el trágico lapso de la Guerra Civil, continuó su cimentación hasta 1954, fecha en que culmina la realización del trazado.

Con una extensión de 1.326 metros y sendas aceras de siete metros en cada lado, la Gran Vía queda dividida en tres tramos perfectamente diferenciados, inicialmente conocidos por los nombres de Conde de Peñalver, Pí y Margall y Eduardo Dato (mirando desde Alcalá hasta Plaza de España). El plan inicial arranca en 1886 a partir del proyecto del arquitecto Carlos Velasco, quién concibió delinear una vía que, arrancando de la calle Alcalá, a la altura de la Iglesia de San José y el final de la calle de San Miguel, desembocase en la confluencia de Leganitos y San Marcial (hoy Plaza de España).

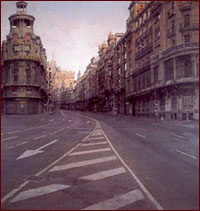

Hoy, claro está, la Gran Vía de Madrid no es lo que fue. Pero ahí quedan sus edificios fastuosos (el edificio Telefónica, el Palacio de la Prensa, el modernista Carrión-Capitol). Aún sigue abierto el bar Chicote. Y en el ambiente todavía flota un pasado de esplendor.

Una obra, en definitiva, bien editada, con fotos inteligentemente seleccionadas y correctamente dispuestas, pero con un texto que no contribuye a hacerse una idea cabal, moderna y fiel, del devenir de la capital de España y del significado auténtica de la Gran Vía. Sin ir más lejos, ya disponíamos en el mercado de muy acertados acercamientos al fenómeno social y urbanístico de primera calle de Madrid con los libros de Pedro Navascués Palacio y José Ramón Alonso Pereira, La Gran Vía de Madrid, Encuentro, Madrid, 2002 y el de José del Corral, La Gran Vía: historia de una calle, Sílex Ediciones, 2002. No brotaron al calor de las conmemoraciones oficiales del centenario, pero su firme es tan sólido como la Gran Vía de Madrid.

Ariodante

Junio 2010

MADRID COSMOPOLITA. LA GRAN VÍA, 1910-1936

EDWARD BAKER

Marcial Pons y Fernando Villaverde, Madrid, 2009, 243 páginas.

[tags]Madrid, cosmopolita, Gran Vía, Edward Baker[/tags]

Ayuda a mantener Hislibris comprando el MADRID COSMOPOLITA. LA GRAN VÍA, 1910-1936 en La Casa del Libro.

Es una maravilla pasear por la Gran Vía madrileña y observar detenidamente los diversos estilos arquitectónicos, los detalles escultóricos, la variedad de fachadas y tantos y tantos detalles… Como lo era, en sus tiempos, la dicotomía entre la parte baja (tocando Pl. España) y su carácter de Broadway madrileño (ahora más teatros y menos cines) y la parte alta, con el impresionante edificio de la Telefónica o, más allá, el Capitol. Es una de las zonas que más me gustan de Madrid. En Barcelona, lo más parecido y coetáneo a la Gran Vía madrileña es la Via Laietana, construida a golpe de dinamita y que debía servir (y se quedó en el intento) en la punta de lanza de una nueva reestructuración urbanística de la Vieja Ciudad, como la hermana gemela (y más señorial si cabe) de las Ramblas; también un paseo por esta avenida, que nos lleva de Pl. Urquinaona a la zona del puerto, nos permite observar la diversidad de elementos arquitectónicos.

No sé si el libro que comentas valdrá tanto la pena como los ecos que tu reseña me ha despertado, pero sólo por ello ésta misma ya vale la pena. Gracias.

No hay de qué…Bueno, sí que hay: el libro es precioso.

Y no hay que olvidar que en la Gran Via esta la sede de la Casa del Libro, abierta desde la época de Primo de Rivera en 1923… y eso para mi es un gran hecho historico jejeje.

Buena reseña Ariodante. :-)

Hay una errata al final, supongo que la habéis advertido: donde dice «… pero su firme en tan sólido como la Gran Vía de Madrid.» quiere decir «su firme es tan sólido…»

Estimado Ariodante:

Hace unos días un amigo, algo más frecuentador del internet que yo, me llamó la atención al comentario que hizo de mi libro sobre la Gran Vía. Permítame que haga unas puntualizaciones al respecto.

–No nací en 1945.

–No soy profesor de la Universidad de Florida, aunque en el siglo pasado sí lo fui durante unos.

–¿Se puede afirmar que soy colaborador de El País? Hace una década un amigo historiador, el profesor Alvarez Junco y yo, hicimos unas observaciones acerca del silencio que rodeó el tercer centenario de la muerte del último monarca de la casa de los Austrias, Carlos II. En el artículo en cuestión, expresamos nuestro extrañamiento ante el tal silencio en un país, el de mi amigo, que conmemora el centenario de todo bicho otrora viviente. ¿Puede decirse que aquel escrito hace que yo sea colaborador de aquel periódico? Sinceramente, pienso que no.

–Ahora, como no soy en el panorama de la cultura española una persona mínimamente importante V. no tiene la menor obligación de conocer los pormenores de mi biografía, pero de lo que sí tiene lo mismo V. todos los que hacemos comentarios de libros es la obligación de no llenar de cosas inventadas el vacío producido por nuestro desconocimiento. Y es eso lo que V. ha hecho al comentar el primer capítulo de mi libro. Yo reconozco que las páginas de Madrid cosmopolita sobre el casticismo madrileño levantaron ronchas a ambos lados del Atlántico, y no solamente ahora sino hace unos ocho o nueve años, cuando las publiqué en un trabajo para el segundo tomo del atlás histórico de Madrid coordinado por Virgilio Pinto. Su invención de V. consiste en atribuirme motivaciones psicológicas de orden biográfico que sencillamente no existen. Piensa V. que fui a Madrid en busca de tipismos, de nostalgias y bohemias, de postales y leyendas, todo lo cual me nubló la vista. Pero lo cierto es que yo fui a Madrid in 1961 en busca de bibliotecas, y las encontré, primero en el Ateneo, con el que tengo un inmenso e impagable deber de gratitud, y más adelante la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Municipal y el Archivo de la Villa. Esa es la realidad, un poco aburrida, lo reconozco, y no la que me inventó, que siendo más divertida no guarda con la realidad relación alguna. El tipismo nunca me ha atraído, ni aquí en EE UU ni en España, y una lectura atenta del libro, en que tildo el casticismo madrileño de zombi conduce necesariamente a la conclusión de que soy poco amigo de esas cosas. (En cambio sí soy coleccionista de postales, pero no con fines casticistas.)

–Pasemos a Madrid, capital de la Mancha. Vieja milonga, sí, o petenera, si se quiere, pero no mía, sino de una larga serie de escritores que la han cantado y bailado durante casi dos siglos. Se trata de una idea recurrente que expresó Luis Antonio de Villena hace diez años, lo mismo que don Secundino Zuazo en los sesenta del siglo pasado, amén de Luis Bello, Manuel Azaña, José Ortega y Gasset—se puede contar con los dedos de una mano las veces en que Azaña y Ortega estaban plenamente de acuerdo, y sobrarían dedos–, Juan Ramón Jiménez y otros muchos en las primeras décadas del siglo XX. Y si hubiera querido alargar indebidamente el libro habría citado pasajes de dos docenas de escritores del siglo XIX que vinieron a decir más o menos lo mismo. No se trata del extranjero que, llegado a Madrid en busca de tipismos, cae en todo tipo de confusiones, sino de gran número de observadores que conocían Madrid infinitamente mejor que yo y que confeccionaron ese relato de un Madrid pueblerino que emprende el camino de la modernización con dificultades y sin llegar plenamente. Ahora, ellos podrán estar en un error, pues de humanos es… etc. etc., y yo también podré estar en el mismo error, pero V. propone el contrargumento de que el Madrid de principios del siglo XX era una gran ciudad. Igual esta en lo cierto, puede que haya otro relato o contrarrelato de la rutilante modernidad madrileña de 1900, pero yo no lo conozco y le voy a hacer un reto: demuéstremelo. Pero sin citar al alcalde de turno o el paniaguado del mismo. Saque V. argumentos de observadores de la categoría de don Secundino, o de Azaña, o de Galdós, como he hecho yo, en que se demuestre que Madrid en aquellos años era real y efectivamente una gran ciudad.

–Una última observación. Dice V. en son de crítica que el plan urbanístico de la Gran Vía tiene poco que ver con los designios haussmannianos, y eso es rigorosamente inexacto. Lo demostró con pelos y señales Ángel Luis Fernández en ese libro magnífico sobre la Telefónica que hizo al alimón con Pedro Navascués a mediados de los años ochenta. Uno de los propósitos principales de la Gran Vía era la creación de un hábitat moderno en pleno casco antiguo para las clases elevadas de Madrid con el fin de atajar el centrifugismo de esas capas de la sociedad madrileña. Lo dice con toda la claridad del mundo en 1904 el arquitecto Sallaberry, autor del plan, porque teme, lo mismo que otros conocedores de aquella realidad, que el ensanche iba a convertirse en una especie de ciudad dormitorio para la gente bien. No recuerdo si cité las palabras de Sallaberry en el libro, pero si no lo hice hice mal. Como demuestra Fernández, el fracaso en este terreno fue considerable y condujo a la presencia en la Avenida de las numerosas pensiones cuya importancia analicé en el segundo capítulo de mi libro.

Y nada más. Hay queda ese reto, y no es retórica barata. Se lo digo en serio porque si hay contrarrelato de modernidad le juro que soy el primer interesado en conocerlo.

Un saludo cordial,

Edward Baker

Estimado Sr. Baker:

Recibo a través del mecanismo automático de alertas de Hislibris su largo comentario a mi reseña, hecho, que, de entrada, debo agradecerle, no tanto por su extensión, sino por haberse tomado la molestia de componerlo. En dicho comentario hace Vd. precisiones acerca de algunos de sus datos biográficos y curriculares incluidos en la recensión. Arremete también contra determinados contenidos, ciertas apreciaciones y algún que otro “invento” que allí, a su parecer, se hacen a propósito del texto del volumen que Vd. firma. Finalmente, me lanza un reto, el cual, por si no había quedado claro a lo largo de la comunicación, reitera en las últimas líneas de la misma.

Por lo que respecta al primer asunto —relativo a biografía y currículo—, y aunque deduzco que no me exige Vd. una formal corrección, no tengo inconveniente en pedirle disculpas por el error o errores que, según afirma, he cometido. Sobre este pormenor, no hay disputa. Nadie mejor que Vd. puede saber sus datos personales. Por otra parte, escribe Vd.: “como no soy en el panorama de la cultura española una persona mínimamente importante V. no tiene la menor obligación de conocer los pormenores de mi biografía». Cierto. Acaso por este motivo que Vd. señala no me resultó fácil cotejar la información con más fuentes, como era menester (no “obligación”, estoy de acuerdo con Vd.). Le reitero mis disculpas por errar en fechas y currículo de su biografía, agradeciéndole que se haya ocupado Vd. mismo a enmendar los datos, ahorrándome de esta forma dicha tarea.

Como podrá comprobar Vd. mismo en la página web de Hislibris —a pesar de que reconozca el hecho de ser “poco frecuentador del internet”—, la reseña de “Madrid cosmopolita” fue escrita en junio de 2010 (y publicada en el mes de agosto del mismo año). Hace, pues, medio año de esto. En consecuencia, su comentario tardío (respecto a la recensión objeto del mismo), aunque no por ello menos estimable, no es que llegue tarde, pero sí dificulta que yo pueda ahora mismo precisar algunos detalles que Vd. casi me exige puntualizar, cuando no modificar, si no borrar. Para ello debería yo volver a leer o, al menos, repasar el texto. Pero mis obligaciones presentes e inmediatas me lo impiden.

Aunque, y esto es lo más importante, no estoy convencida de verme obligada a hacer tales cosas. Por dos razones.

Primera: su comentario, además, de tardío, lo considero intempestivo. No me atrevo a calificarlo de fuera de tono, agresivo o rudo, porque lleva Vd. razón al decir que no tengo derecho a atribuir “motivaciones psicológicas” a sus palabras. No lo hago, no lo haré y creo no haberlo hecho.

Segunda: deduzco que la reseña de “Madrid cosmopolita”, del que es Vd. autor, no ha sido de su gusto. Me da la impresión de que desaprueba la crítica. Que las opiniones y valoraciones que allí se contienen le contrarían (no puedo ni debo, por lo demás, aventurar que le han irritado, por lo anteriormente dicho).

Sea como fuere, lamento su disgusto y decepción, mas sobre este punto no estoy obligada a pedirle disculpas ni a hacer corrección alguna. Escribo en un medio libre, como es Hislibris, donde la crítica literaria, la opinión y el juicio son libres. Quien se atreve a escribir y a dirigirse al público, debe ser capaz de encajar la crítica pública. No dispare Vd. sobre el reseñador o cronista.

Por último, y a propósito, me lanza Vd. un reto. Además, jura Vd., y todo ello lo dice muy en serio. Debe Vd. saber que en España retar a una señora (no diré “dama”, por no resultar moderno) puede llamar al equívoco. Sea como fuere, más que a un reto intelectual, parece que Vd. me cita a un duelo. En tal caso, si yo fuera un caballero, tal vez lo aceptaría. Si lo fuera Vd., probablemente, no estaríamos ahora hablando en estos términos.

Atentamente.

Esta respuesta ha de pasar a los archivos hislibreños, junto con alguna otra de Ascanio, Arauxo y demás «tops». Y si la cosa sigue como promete, tanto por parte del Sr. Baker (muy bienvenido, por cierto) como por la de Ariodante, yo prometo a su vez no perdérmela.

Ay, ese último párrafo de Ariodante vale su peso en oro.

Ario, por un momento te he puesto la cara de Stewart Granger en «Scaramouche».

Como dice Javi, aquí seguiremos expectantes.

¿A ver si va a ser una inocentada de ayer?

Aún así Ariodante, muy buena reseña del libro y clara respuesta al autor.