YO NO – Joachim Fest

«¡Aunque todos lo consientan, yo no!».

«¡Aunque todos lo consientan, yo no!».

Nunca sobrará el enaltecimiento de virtudes como el coraje civil, la voluntad de resistencia y la defensa de la autonomía individual, tanto más ejemplares cuanto más crítica la época en que se los ejerce. Digna de elogio puede ser también la práctica de una resistencia pasiva de discreta resonancia pública, incluso unas modestas o impremeditadas manifestaciones de decencia, cuando lo que prevalece es una atmósfera de complicidad, de claudicación generalizada o de aquiescencia renuente; o cuando prevalece el miedo, sencillamente, en medio de un contexto anómalo. El historiador y sociólogo polaco Jan Gross, por ejemplo, refiere en su obra Vecinos el caso de una familia polaca –los Wyrzykowski- que ocultó a siete judíos el día en que los habitantes católicos de la aldea de Jedwabne atormentaron y asesinaron a sus vecinos de confesión hebrea, en julio de 1941. (La comunidad judía de Jedwabne constituía la mitad de la población aldeana, y su cohabitación plurisecular con la mitad católica había sido por lo general armoniosa.) Los Wyrzykowski eran campesinos sin mayor ilustración ni conciencia política que los implicados en la matanza, sin embargo rehusaron sumarse a los criminales. El suyo fue un gesto tan espontáneo como excepcional de decencia que salvó la vida de siete judíos, y por el que los victimarios de aquel día nefasto –sus amigos y conocidos de toda la vida- en lo sucesivo les hicieron la vida imposible. Nunca se hará suficiente justicia al valor de la familia Wyrzykowski. Ahora bien, también merecen ser recordados aquellos que de una u otra manera, en el transcurso de un siglo como el anterior, se negaron a dejarse llevar por la marea ascendente de las opiniones; casos cuyo valor y dramatismo se percibe mejor considerados con perspectiva histórica y que resaltan como modelos de integridad en tiempos de desquicio colectivo. Uno de éstos es el de Johannes Fest, padre del famoso periodista e historiador alemán Joachim Fest.

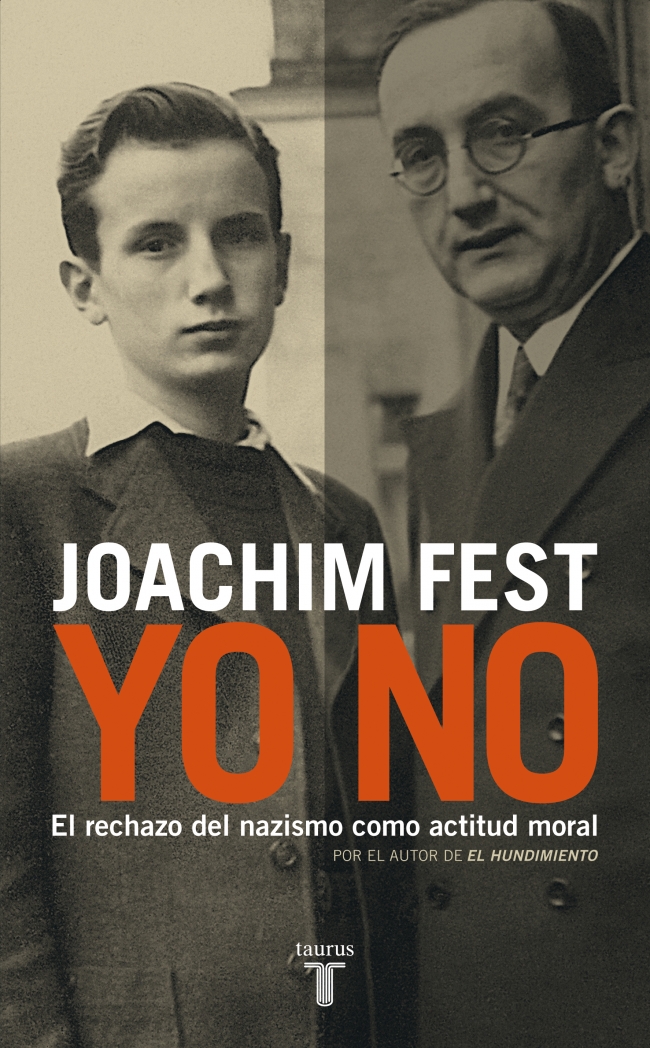

Es el propio Joachim Fest quien se encarga de exaltar el recuerdo de su padre, y lo hace en sus memorias, publicadas bajo el título de Yo no. Fest hijo (1926-2006) es célebre sobre todo por su magnífica biografía de Hitler (1973) y por El hundimiento (2002), libro sobre los últimas días del dictador nazi (con una notable adaptación cinematográfica). Poco antes de fallecer publicó Yo no (2005), libro que por su índole memorialística lo tiene a él como protagonista pero en que la figura del padre destaca por sobre todas las cosas. El grueso de su extensión comprende los años mozos del autor, y por su enfoque y contenido remite claramente a la tradición alemana de la “novela de formación” (Bildungsroman). Son, en esencia, los años de aprendizaje y formación de Joachim Fest lo que exponen las páginas del libro, y su interés radica preferentemente en el contexto en que se concretó ese aprendizaje: nacido en 1926, la infancia y adolescencia del autor tuvo como telón de fondo el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Pero decir telón de fondo no es más que hacer uso de una socorrida metáfora, y no del todo precisa. Porque un contexto como el aludido es de los más extremos que quepa recordar, un contexto sobremanera violento y desgarrador. Años de dictadura, de guerra y de genocidios: apenas pueden imaginarse unas circunstancias más desafiantes de la indiferencia social, más invasivas de la privacidad, más determinantes de los destinos individuales, que las del régimen hitleriano. En lo que concierne a los supervivientes, salir bien parado –con la dignidad en alto- de una prueba como la que supuso la marea totalitaria era una tarea en verdad ímproba. El ejercicio de la resistencia pasiva, la opción de Johannes Fest, es a todas luces insuficiente ante una amenaza como la que representa dicha marea, mas no por ello resulta censurable en sí.

La frase del epígrafe es una fiel síntesis de la actitud moral representada por el padre del historiador. Alude al valor de ir a razonadamente a contracorriente de la opinión de la calle a pesar del muro de silencio y desaprobación que el entorno pudiera levantar. Es una lección que Johannes Fest impartió a sus hijos a partir de una cita bíblica –en latín: “Etiam si omnes, ergo non”. “Aunque todos participen, o lo consientan, yo no”. En un régimen de Estado policial y control ideológico como el nazi, semejante lección suponía una exigencia de virtud cívica muy poco común y que apenas podía manifestarse en público, a riesgo de la propia vida. La contracara de una divisa tan admirable era, por supuesto, la prudencia, otra forma de decir desconfianza. Uno de los efectos perversos de los regímenes despóticos es justamente el que la desconfianza se vuelva una virtud. Apunta Fest: «Sólo con los años fui consciente del horror de aquella situación, en la que estar en alerta permanente era una especie de ley tanto para los padres como para los hijos, la desconfianza una norma de supervivencia, y el aislamiento una necesidad, donde una simple torpeza infantil podía conducir a la muerte o a la ruina».

Johannes Fest era hombre de sólidas convicciones republicanas y un católico observante. Militó en el Zentrum, el Partido Católico del Centro, y propugnaba el activismo político responsable. Docente de profesión, en la época de la toma del poder por los nazis ejercía como director de un colegio. En el Ministerio de Educación eran conocidas sus opiniones democráticas y contrarias al nazismo, de las que nunca abjuró. Las consecuencias no tardaron en llegar: de resultas de la promulgación del Decreto para la Restauración del Funcionariado de Carrera (abril de 1933), Fest padre fue no solo despedido del Ministerio sino que, además, se le prohibió impartir clases particulares. La pobreza fue en adelante el sino de la familia, pero también la segregación. En torno suyo se levantó el temido muro de silencio. Cuando cundieron rumores e indicios sobre las atrocidades perpetradas por los alemanes en el este, durante la guerra, Johannes Fest hizo averiguaciones que lo convencieron de la veracidad de los mismos. La impotencia subsecuente acabó por sumirlo en el desespero de sus compatriotas.

La obra testimonial de Joachim Fest lo es también en el plano social. La historia de la degradación social de su familia es a la vez la historia del desmoronamiento espiritual de una nación, en cuyo seno medraron la delación y el matonaje, la obsecuencia y la complicidad. Los valores se invirtieron al punto que la envidia y la vileza pudieron campar por sus fueros. La ruindad y la estupidez, alineadas con los imperativos ideológicos de la hora, no tuvieron reparo alguno en exhibirse con total desparpajo. Hay en Yo no una escena tan reveladora como repugnante. Narra Fest el caso de una mujer parlotera con la que comparte viaje en un tren: «Después de tomar aire durante unos segundos dijo que hacía poco que, en la Pariser Strasse de Berlín, le había llamado la atención un transeúnte que llevaba los tacones torcidos. Se había acordado entonces de la observación que le había hecho su padre de que una de las características de los judíos es que llevan los tacones torcidos. Al llegar a la calle Güntzel se había acercado al hombre para comprobar que no llevaba la estrella de judío. «Pero lo era», prosiguió. Le había seguido otras dos calles hasta la casa en la que él se metió y había comunicado la dirección en el puesto de policía más cercano, por desgracia sin el nombre, pero ella tenía un «buen olfato» para todo lo judío. Tras echar una mirada escrutadora al departamento, añadió en un tono algo más bajo: “Se dice que los judíos ocultan dinero y joyas en los tacones; el que esté atento puede hacerse muy rico”».

Joachim Fest era en aquel entonces demasiado joven como para hacer otra cosa que admirar el ejemplo de su padre. Como tal joven, secundar ese ejemplo –en toda su magnitud- estaba fuera de su alcance. En 1944 fue llamado a filas, y se le destinó al frente occidental. Su experiencia de combate fue escasa y llegó a su fin en las proximidades de Remagen, cuando la famosa captura del puente sobre el Rin por los estadounidenses. Fue internado en un campo francés de prisioneros de guerra, del que solo fue liberado en 1946. Por su parte, su padre fue a parar como inverosímil soldado en Königsberg, cuya capitulación le reportó varios meses de severo cautiverio en manos de los soviéticos. Tras su regreso a Alemania en 1946, demacrado y convertido en un hombre sombrío –muy distinto del que había sido-, se reintegró a la educación y tomó parte en la reconstitución política de su ciudad, Berlín. Ahora que, curiosamente, el país se llenaba de gente “que siempre había estado en contra”, a Johannes Fest le repugnaba la idea de alardear de su condición de antiguo y tenaz opositor. Sabía muy bien que su coraje «no había dado para mucho», menos cuando debía velar por el bienestar de su mujer y sus cinco hijos. «A excepción de alguna ayuda mínima –afirmaba el padre-, él no había podido emprender trabajo alguno, lo más importante para él había sido mantener apartados de la infección totalitaria a su familia y a algún que otro amigo. Ocurre como con determinadas enfermedades, continuó, que primero tienes que infectarte para terminar muriendo. Con los nazis había bastado la idea de entreguismo, y ya estaba uno perdido.»

– Joachim Fest, Yo no. El rechazo del nazismo como actitud moral. Taurus, Madrid, 2007. 320 pp.

[tags]Joachim Fest, memorias[/tags]

Ayuda a mantener Hislibris comprando YO NO de Joachim Fest en La Casa del Libro.

Buen resumen, Rodrigo. Un libro de esos que hay que leer y sobre los que hay que reflexionar. ¿Qué haríamos nosotros en sus circunstancias? ¿Mejor no sabero por miedo a lo que nos encontraríamos? Inquietante. Me recuerda al experimento Lucifer de Zimbardo y sus implicaciones.

Gran reseña Rodrigo. Una de las obras que tengo pendientes de adquirir y leer. Me encandiló su biografía sobre Hitler y su breve obra «Conversaciones con Albert Speer». Habrá que hacerse con ella.

Saludos

La afinidad de Fest con gente como Speer y E. Nolte me repele un poco, pero debo reconocer que sus libros son muy buenos.

Gracias por sus comentarios, estimados.

MIra por donde, ayer mismo lo tuve en la mano y lo dejé.

Hoy mismo voy a reparar mi evidente error…

Hazlo, hombre, sin dudarlo. El libro es muy bueno.

Interesante libro y magnífica reseña, Rodrigo. Y un buen tema para reflexionar.

El tema, desde luego, es muy interesante (como señala Ario); y de validez universal.

La reseña, como siempre, magnífica.

Exactamente. Interesantísimo y de validez universal. Dictaduras las ha habido por montones, y aún las que escapan al marco totalitario suponen un desafío enorme al albedrío y la integridad personales.

Gracias, queridas.

Solamente puntualizar un «lapsus calami» de Rodrigo en su magnífica recensión de YO NO, de Joachim Fest.

La expresión latina exacta sería: Etiam si omnes, ego non.

Mil disculpas por esta irrupción

Juan Andrés

Sí, tienes razón. “Ego”, no “ergo”. (Ah, mis torpes dedos.)

Muchas gracias, Juan Andrés.

Afirmar con tal rotundidad un “yo no” tuvo en la Alemania del Tercer Reich un valor incalculable, precisamente porque el propio régimen tejió un sistema policial en el que la propia sociedad alemana sería la que mantuviera el orden, es decir, la población ejercería un control sobre sí misma alentando las delaciones y de esta manera la Gestapo, con unos medios no tan extensos como podamos imaginar, haría de su poder un dominio omnímodo. Las denuncias civiles, como bien comenta el propio Fest, resultaron fundamentales para sustentar un estado parapolicial.

Un saludo

Atinada y oportuna reflexión, David, como siempre. En todo caso, me genera una inquietud. Verás, yo no dudo en calificar derechamente al Tercer Reich como un estado policial. El concepto no atiende tanto al número de agentes de que dispongan los organismos policiales de un estado como a la naturaleza y el cometido de estos organismos, en un contexto de arbitrariedad institucionalizada. En la medida que estén exentos de control jurisdiccional, opriman las libertades civiles e invadan el ámbito de la privacidad, fungiendo como brazo operativo de un régimen dictatorial, estamos autorizados para hablar de estado policial. Organismos como la SD y la Gestapo son propios de un estado policial. Es cierto que su tamaño era notoriamente inferior al de sus equivalentes soviéticos o al de la Stasi, por ejemplo, y que su desempeño se vio más que facilitado, posibilitado por la colaboración de una parte importante de la población alemana. Pero esto habla más bien de la singularidad del régimen nazi, el que contaba con un alto de grado de consenso y que practicaba un terror selectivo en vez de uno universal como el bolchevique; selectivo y todo, no dejaba de ser un régimen de terror, característico como tal de un estado policial.

Saludos.

Sí, estoy de acuerdo contigo Rodrigo, tal vez denominar estado parapolicial al régimen nazi peque de excesivo, pero no podemos obviar la posibilidad de que el aparato de terror organizado por el Tercer Reich pudiera ser lo suficientemente violento como para que la población, a pesar de su mayoritario apoyo al mismo, no le temiera. De todas formas, creo que para hablar con propiedad y acercarnos con una mayor rigurosidad al tema de la posible aceptación o rechazo del nazismo deberíamos también circunscribirnos al momento de ambas posiciones en un contexto temporal, es decir, no fue lo mismo la Alemania de los años de preguerra que durante la contienda misma. Hay muchos matices entre ambos periodos. Si nos fijamos bien en la etapa donde el nacionalsocialismo se estaba acercando peligrosamente al poder podemos comprobar cómo su apoyo electoral no llegó a superar el techo del ¿32%? Lo pongo en interrogación porque ahora mismo no puedo comprobar el dato, pero creo que anduvo por esas cifras…..viéndolo así hay nada más y nada menos que casi un 70% de la población que de una manera u otra no estaba por la labor de secundar al NSDAP. Una vez que los nazis llegan al poder, y a pesar de todo su aparato estatal, tampoco consiguen unas mayorías efectistas. Y para acabar, una vez comenzada la guerra, aquí sí que podríamos hablar de un cierto sostén abrigado por las tremendas y exitosas campañas militares germanas en los campos de batalla…..había mucho que ganar a partir de estos momentos y seguro que los alemanes de a pie de calle se mostraron benevolentes con Hitler y los suyos. Creo, sinceramente, que cuando más importancia pudo tener ese “yo no” en el contexto temporal deberíamos ceñirnos al periodo donde Alemania entró de lleno en la guerra. Aquí no había vuelta atrás……o estás conmigo o eres un disidente y enemigo del régimen ….y de ahí a prisión, en el mejor de los casos…o a la muerte directamente andaba un paso.

Un saludo.

Cierto, David. Concuerdo con tu exposición. Lógicamente, al hablar de consenso nos referimos a un rango de actitudes que comprende el consentimiento tácito y la aprobación renuente. El porcentaje de los seguidores convencidos y activamente comprometidos fue siempre inferior al de la masa de alemanes que prestaron su consentimiento pasivo al régimen.

En todo ello mediaba la pasmosa indiferencia de la mayoría frente al padecimiento de los otros, compatriotas y extranjeros; esa indiferencia culposa que, según famosa frase de Ian Kershaw, pavimentó Auschwitz (mientras que el odio lo construyó).

Saludos.

Siguiendo la recomendación de Monsieur Davout he visto es la web de Radio televisión Española el documental «Solos contra Hitler», la historia de Otto y Elise Hampel. Y creo que viene como anillo al dedo sugerir su visionado en este hilo. No pongo el enlace para que no me moderen, pero podeis encontrarlo en rtve en el espacio A la carta, sección Documenta2.

Es la historia de un obrero berlinés que escribía postales que, a modo de octavillas, iba dejando por las escaleras de las viviendas, cuestionando la política del Führer.

Los Hampel. Una conmovedora historia la suya, Valeria. Hans Fallada se inspiró en ella para escribir su novela Solo en Berlín, basándose en el archivo correspondiente de la Gestapo; al parecer la novela reproduce de manera bastante fiel el caso Hampel. La edición por Maeva incluye reproducciones de las fotografías y fichas policiales del matrimonio, además de algunos documentos relacionados con su caso.

En mi opinión, la novela dista mucho de ser una obra maestra de la literatura, pero como documento testimonial y como homenaje a los Hampel tiene muchísimo interés.

La pregunta clave, que formula el documental, es ¿cómo Otto, un obrero solitario, sin formación ni una educación auténtica, sin un bagaje cultural, sin acceso a información extranjera ni prensa libre, tenía esa lucidez política?

A pesar de la desinformación general, era posible mirar alrededor y hacerse preguntas.

Pues es un muy buen planteamiento. Se trata en verdad de un caso extraordinario de lucidez, candor y coraje.

Trataré de ver el documental este fin de semana, Valeria.