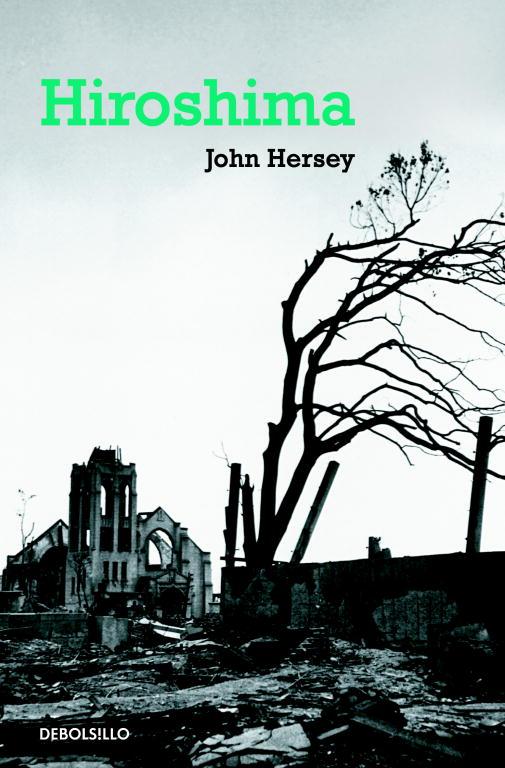

HIROSHIMA – John Hersey

A principios de agosto de 1945 sólo Hiroshima y Kyoto, entre las ciudades importantes del Japón, se habían librado de sufrir el ataque de los B-29, los bombarderos de largo alcance con que los estadounidenses procuraban poner de rodillas a su terco enemigo. Por lo mismo, los habitantes de ambas ciudades solían atisbar nerviosamente los cielos, a la espera de lo que suponían era su fatídico destino: la aparición de oleadas incontenibles de aquellos enormes aparatos que estaban llevando la devastación al país (sin hacer mella, empero, en la determinación de las autoridades de proseguir una guerra irremediablemente perdida). A falta del temido avistamiento, la sirena anunciaría sin duda la llegada del instante fatal. Sin embargo, éste se produjo de un modo abrupto, totalmente inesperado, con la alarma de bombardeo y los cielos en estado silente. En vez de las decenas o centenas esperadas y el rugido multiplicado de sus motores, un solitario B-29 consumó el ataque a Hiroshima, y en lugar de una serie de estallidos, lo que varios de los supervivientes testimoniaron como indicio primero de la calamidad fue un resplandor silencioso, seguido de una onda expansiva que los aventaba por los aires, a ellos y a un huracán de objetos destrozados que los herían por doquier. Todo era en realidad tan extraño, empezando por el mutismo de la sirena, que no podían estar seguros los supervivientes de la naturaleza de lo acontecido. Debía por fuerza tratarse de un bombardeo perpetrado por los estadounidenses, pero ¿de qué tipo? ¿Qué insólito artificio de invención humana era capaz de desatar tamaña fuerza destructiva? Claro está que el pasmo inicial sería rápidamente superado por el sufrimiento, en grados muy diversos, pero no por momentáneo dejaba de ser real. También el mundo se vería afectado por el estupor, conforme se difundía la noticia de que los estadounidenses habían inventado un arma que asolaba ciudades enteras. Lo que ponía fin a la más terrible guerra que hubiese padecido la humanidad aparecía a la vez como la inauguración de una nueva era, la Era Nuclear. ¿Vaticinaba Hiroshima –y Nagasaki, cabe añadir- una época de inéditos horrores?

A principios de agosto de 1945 sólo Hiroshima y Kyoto, entre las ciudades importantes del Japón, se habían librado de sufrir el ataque de los B-29, los bombarderos de largo alcance con que los estadounidenses procuraban poner de rodillas a su terco enemigo. Por lo mismo, los habitantes de ambas ciudades solían atisbar nerviosamente los cielos, a la espera de lo que suponían era su fatídico destino: la aparición de oleadas incontenibles de aquellos enormes aparatos que estaban llevando la devastación al país (sin hacer mella, empero, en la determinación de las autoridades de proseguir una guerra irremediablemente perdida). A falta del temido avistamiento, la sirena anunciaría sin duda la llegada del instante fatal. Sin embargo, éste se produjo de un modo abrupto, totalmente inesperado, con la alarma de bombardeo y los cielos en estado silente. En vez de las decenas o centenas esperadas y el rugido multiplicado de sus motores, un solitario B-29 consumó el ataque a Hiroshima, y en lugar de una serie de estallidos, lo que varios de los supervivientes testimoniaron como indicio primero de la calamidad fue un resplandor silencioso, seguido de una onda expansiva que los aventaba por los aires, a ellos y a un huracán de objetos destrozados que los herían por doquier. Todo era en realidad tan extraño, empezando por el mutismo de la sirena, que no podían estar seguros los supervivientes de la naturaleza de lo acontecido. Debía por fuerza tratarse de un bombardeo perpetrado por los estadounidenses, pero ¿de qué tipo? ¿Qué insólito artificio de invención humana era capaz de desatar tamaña fuerza destructiva? Claro está que el pasmo inicial sería rápidamente superado por el sufrimiento, en grados muy diversos, pero no por momentáneo dejaba de ser real. También el mundo se vería afectado por el estupor, conforme se difundía la noticia de que los estadounidenses habían inventado un arma que asolaba ciudades enteras. Lo que ponía fin a la más terrible guerra que hubiese padecido la humanidad aparecía a la vez como la inauguración de una nueva era, la Era Nuclear. ¿Vaticinaba Hiroshima –y Nagasaki, cabe añadir- una época de inéditos horrores?

Como fuere, la hecatombe de Hiroshima adolecía a ojos del público de cierta vaguedad, meses después de ocurrido, hasta que la prestigiosa revista The New Yorker publicó en su edición del 31 de agosto de 1946 un extenso reportaje sobre las consecuencias del bombardeo de la ciudad; como nunca antes había sucedido y no ha vuelto a suceder desde entonces, el artículo abarcaba la casi totalidad de la edición. Su autor era el periodista John Hersey (1914-1993), hijo de misioneros protestantes nacido y criado primeramente en China, quien durante el pasado conflicto se había desempeñado como corresponsal de guerra en diversos escenarios, tanto europeos como asiáticos. El número de la revista se vendió en poquísimas horas, tanta era la avidez del público estadounidense por dimensionar un ataque nuclear y conferir un perfil concreto a sus secuelas. El reportaje, un documento testimonial que recoge la mirada de seis supervivientes de la catástrofe, fue prontamente publicado en forma de libro, constituyéndose en un superventas reeditado con frecuencia y traducido a multitud de idiomas. Hersey le añadió en 1985 un nuevo capítulo, fruto de una segunda investigación en terreno. Concebido a la manera de un largo epílogo, dicho capítulo resume la vida posterior de los seis protagonistas, seis trayectorias vitales radicalmente alteradas a partir del 6 de agosto de 1945. A setenta años de la calamidad, este clásico del periodismo vuelve a las librerías del mundo hispanoparlante, ahora bajo el sello Debate.

Estos son los “seis de Hiroshima” inmortalizados por Hersey: Toshiko Sasaki, contable de profesión y empleada administrativa de una fábrica de estaño (en 1954 ingresó a un convento de monjas francesas, convirtiéndose tres años después en la hermana Dominique Sasaki); Masazaku Fujii, médico que, según costumbre japonesa, era propietario y regente de un diminuto hospital privado (hombre dado a los placeres sibaríticos, salvó ileso del bombardeo y en la posguerra se hizo fama de playboy y amante del béisbol); Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre que sostenía a duras penas a su familia merced a su máquina de coser (imbuida del más acendrado pudor japonés, procuró no hacer de sus sufrimientos un mal público, manteniéndose alejada de la agitación antinuclear); Wilhelm Kleinsorge, sacerdote jesuita alemán, el que años más tarde adquirió la nacionalidad japonesa y un nuevo nombre: padre Makoto Takakura (su salud se resintió notoriamente a raíz del bombardeo, lo que no le impidió consagrar su vida al auxilio de los demás); Terufumi Sasaki, joven doctor en 1945, trató siempre de alejar de sí el recuerdo del funesto día; finalmente, el pastor metodista Kiyoshi Tanimoto, que en las décadas siguientes hizo carrera del activismo pacifista y antinuclear (la causa del federalismo mundial lo llevó varias veces de gira por los Estados Unidos). Obviamente, todos ellos estaban lejos del punto sobre el que la bomba llamada “Little Boy” hizo explosión: para su fortuna, Hiroshima, aunque en 1945 no superaba los trescientos mil habitantes, era una ciudad que se emplazaba sobre una amplia superficie geográfica dividida por ríos. Los japoneses se referían a ellos –y a todos los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki- con el término “hibakusha”, que significa “personas afectadas por una explosión”. El apelativo de “supervivientes”, explica el autor, implicaba concentrarse demasiado en el hecho de estar con vida, lo que podía sugerir una ofensa a los sagrados muertos.

En un estilo llano y directo, desprovisto de florituras, Hersey exhibe el drama supremo de una ciudad arrasada y unas gentes expuestas a todo tipo de padecimientos, algunos de los cuales –bien lo sabemos- exigirían nuevos e ingentes esfuerzos a la medicina. El todo resulta estremecedor, y para conseguir este efecto el autor no ha tenido necesidad de recargar las tintas, bastándole con reproducir casi con frialdad lo visto y experimentado por los seis supervivientes en un lapso cercano a un año (en la versión original). Es Hiroshima al desnudo, ni más ni menos: un sinónimo del horror. El reportaje se beneficia además de su estructura narrativa, la que entrelaza a lo largo de cuatro capítulos el punto de vista de los testigos escogidos; según explicó en una entrevista posterior, Hersey tuvo como modelo para este formato la novela El puente de San Luis Rey, de Thorton Wilder (publicada por vez primera en 1927). Por supuesto, no está en la índole de este breve libro el proporcionar una recapitulación histórica del lanzamiento de la bomba ni un escrutinio de los méritos o deméritos de la política subyacente. Crónica de uno de los episodios más espantosos de un siglo cuajado de atrocidades, Hiroshima de John Hersey es ante todo una advertencia mayúscula de la Historia.

– John Hersey, Hiroshima. Debate, Barcelona, 2015. 192 pp.

Ayuda a mantener Hislibris comprando HIROSHIMA de John Hersey en La Casa del Libro.

http://www.newyorker.com/magazine/1946/08/31/hiroshima

Sobre este tema os recomiendo la novela: Lluvia Negra, de Masuji Ibuse.

Una reseña muy adecuada, sin duda. A setenta años del lanzamiento de las bombas sigue siendo un tema complicado. Un tema de obligada discusión. ¿Fue necesario el lanzamiento de las bombas atómicas para poner fin a la Segunda Guerra Mundial? Recuerdo haber estudiado, en mi lejana infancia, que las bombas habían sido un mal necesario, que los kamikazes japoneses no se hubieran rendido de otro modo. Pero después creces, te informas y las certezas se desvanecen. Japón, después de la rendición de Alemania, no significaba ningún riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Con la declaración de guerra de la URSS a Japón sus probabilidades de mantenerse en pie eran mínimas. Entonces, ¿por qué? ¿para qué? ¿Para mostrarle a los rusos el poderío militar estadounidense? ¿Para medir sobre el terreno los verdaderos efectos de una bomba nuclear? Por eso Hiroshima se mantuvo virgen de bombardeos tradicionales hasta el 6 de agosto. Un tema complicado. Como tantos.

Gracias por la reseña, Rodrigo. Y gracias por la recomendación, Balbo. Tomo nota.

Gran reseña Rodrigo. Como bien señalas «Es Hiroshima al desnudo, ni más ni menos. Un sinónimo del horror». El relato de Hersey resulta tan impactante porque precisamente se limita a dar voz a los «hibakusha», narrando dónde estaban y qué hacían momentos antes de caer la bomba, qué experimentaron en el momento de la explosión y cómo sobrevivieron las horas y días inmediatamente posteriores. De tan simple acaba siendo desgarradoramente aleccionante.

Aprovecho para recomendar «Cuadernos de Hiroshima» del premio Nobel Kenzaburo Oé (editorial Anagrama). Lo leí hace un par de veranos. En esta obra el autor sí plantea a sus lectores múltiples interrogantes.

Saludos

Otro más que añadir a la lista de futuribles (y van…)

Estupenda reseña, Rodrigo, en tu línea.

Gracias, estimados.

Sí, un tema complicado, desde luego. ¿ Arrasar Dresde y muchas ciudades de Alemania era justificable y arrasar Hiroshima no? ¿Quién sabe? ¿La guerra hubiera continuado generando muertes o los japoneses se hubieran rendido por las buenas? Quizá importaba menos a los europeos que Japón invadiera todo el levante Asiático …no sé, ahora es fácil opinar sobre lo que podría o no podría haberse hecho, y juzgar desde nuestros parámetros socio políticos. También es fácil equivocarse. Sin embargo, como siempre, has escrito una espléndida reseña, Rodri.

Dresde (o cualquier otra ciudad alemana) podrían haber sido un primer Hiroshima… si la bomba hubiera estado a punto para entonces (que no lo estuvo por poco); de hecho, el Proyecto Manhattan se creó como respuesta a los proyectos alemanes de una arma atómica (que finalmente no llegaron a nada). Hay muchos factores que explican por qué se lanzó la bomba en Hiroshima y Nagasaki: forzar la rendición japonesa cuando se preveía que la invasión del archipiélago japonés por los estadounidenses podía suponer centenares de bajas (como las miles en Okinawa e Iwo jima en los meses precedentes), aunque el argumento yanqui de que la bomba salvó vidas (estadounidenses) se desmonta solo; un claro aviso a Stalin de que EEUU tenía una bomba mortífera, con lo cual hay quien dice que Hiroshima fue el primer episodio de la guerra fría; o simplemente lanzar algo que había costado dos mil millones de dólares (de la época) y movilizado a miles de trabajadores… y que la bomba se hizo para ser lanzada, a fin de cuentas.

En los últimos días se han emitido documentales sobre la bomba de Hiroshima, algunos muy buenos como The Bomb (PBS, 2015), que también se emitió en España («La noche temática», en la 2). Me vienen a la cabeza lecturas como Humanidad e inhumanidad: una historia moral del siglo XX de Jonathan Glover (Cátedra, 2013, 2ª ed.), reseñado también aquí (no pongo el enlace para no desatar las iras de la moderación), que incide en el debate moral sobre el lanzamiento de la bomba atómica, que atormentaría a sus creadores; o Culturas de guerra: Pearl Harbor, Hiroshima, 11-S, Iraq de John Dower (Pasado & Presente, 2012), que también reflexiona sobre la bomba atómica y las causas de su lanzamiento.

Las atroces bajas militares (de ambos bandos) y civiles en Iwo Jima y Okinawa, sin duda que pesaron en la decisión del bombardeo atómico. Sumemos también los muertos en otras zonas de combates asiáticos, donde mucha gente olvida que la guerra continuaba en las antiguas colonias europeas o el salvajismo de la lucha en la China continental (las víctimas chinas son las grandes olvidadas de este conflicto).

Una invasión del Japón fácilmente añadiría 100.000 muertos más en combates, añadan más millares de civiles muertos bajo los bombardeos convencionales y el incierto futuro de los prisioneros de guerra aliados.Incluso tras la rendición hubo un intento de golpe de Estado en Tokio con altos militares que intentaron tomar el poder y asesinar al Emperador para seguir combatiendo. Hubo también rebeliones de pilotos que quisieron continuar la guerra y ejecuciones de pilotos derribados en esos días de agosto (incluyendo algún inglés, si no recuerdo mal)

Ahora es fácil desde la distancia temporal, sacar conclusiones conspiranoicas para satanizar a los EEUU y en momentos donde el «revisionismo nipón» está en su máximo auge con altos politicos negando los crímenes de guerra cometidos en China y las forzadas prostituciones de las mujeres «confort».

No estoy muy seguro de que los Estados Unidos se hubieran atrevido a lanzar una bomba atómica en territorio europeo… A fin de cuentas no estaban muy seguros de sus consecuencias reales.

También os recomiendo la novela de Akiyuki Nosaka: La tumba de las luciernagas. (e igualmente la película)

Añado dos palabras que faltaban: «forzar la rendición japonesa cuando se preveía que la invasión del archipiélago japonés por los estadounidenses podía suponer centenares de miles de bajas».

Te recomiendo Carlomagno que leas el libro de Hersey y, si tienes ocasión, visites el Memorial de la Paz de Hiroshima.

«El horror, el horror» (El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad)

Gran reseña, Rodrigo… de un tema del que puede hablar de un consecuencias, causas y por que, pero que como muchos otros, generan mil y una opiniones. Pero sobre todo una, no olvidar.

Efectivamente, se trata de un asunto sumamente espinoso.

En la extinta RDA se propagó la idea de que el avance del Ejército Rojo hizo innecesario el lanzamiento de una bomba nuclear sobre Dresde. El historiador Frederick Taylor desestima esta versión por considerarla propaganda comunista y filosoviética, entre otras razones. Por mucho que el programa atómico estadounidense hubiese sido espoleado por el desarrollo de la física en la Alemania nazi, Roosevelt no habría considerado seriamente la posibilidad de utilizar la bomba en Europa. No en 1944, al menos. (Ver el libro Dresde, del mentado Taylor.)

Me pregunto si los escrúpulos morales que habrían inhibido a las autoridades estadounidenses de emplear un “arma apocalíptica” contra los alemanes se desvanecieron en cuanto pusieron la mira en el escenario asiático. Considerando que allí operaban arraigados prejuicios raciales, y que la deshumanización del enemigo era recíproca (sin olvidar el factor emocional de la venganza, a raíz del ataque a Pearl Harbor), no es un despropósito suponer que para los estadounidenses sería menos dificultoso fijarse el Japón –la “amenaza amarilla” del momento- como objetivo potencial para su nueva arma. Desde su punto de vista, Alemania, descarriada y todo, seguía siendo parte de Occidente.

Lo que afirma Carlomagno añade un punto de complejidad a la cuestión: hay evidencia de que ni siquiera lo de Hiroshima quebrantó la voluntad de proseguir la guerra por el sector duro del mando japonés. Y es cierto también que el doble ataque nuclear ha prestado alas al victimismo japonés, asociado a su vez con el negacionismo de ese país. Sobre esto es recomendable leer el ensayo de Ian Buruma, El precio de la culpa.

El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki fue una barbaridad, desde luego, y no estoy convencido de que el argumento de detener la guerra con la mayor prontitud y salvar vidas estadounidenses la excuse ni mucho menos la justifique. Está claro que la SGM no fue simplemente una contienda entre buenos y malos… como tampoco lo fue entre malos por igual. En general, pocas aristas de ese conflicto dejan de ser cuestionables, tanto en lo político como en lo moral. Pero espero que nadie venga aquí con la patraña de los empates morales. (Conste que no lo digo por los hislibreños.) Ni Dresde ni Hiroshima son equiparables a Auschwitz. Calamidades como las sufridas por las ciudades alemanas y japonesas obedecen a un contexto bélico atroz cuya responsabilidad primera recae en las potencias del Eje, Alemania y Japón sobre todo. A los aliados no los movía el deseo de matar alemanes y japoneses porque sí; ni Churchill ni Roosevelt –ni Truman- encabezaban regímenes genocidas. La victoria de las potencias occidentales no sumió a los derrotados en la oscuridad total, más bien al contrario; el eventual triunfo de los últimos prometía en cambio una genuina era de terror, que por demás tuvieron tiempo de inaugurar. (Recordemos lo que había tras eufemismos espantosos como el del “Nuevo Orden” nazi y la “Esfera de Coprosperidad” japonesa.) Errada y censurable, claro ejemplo de que el fin no justifica los medios, la política anglo-estadounidense de bombardeos debe ser juzgada conforme los parámetros de la guerra moderna. El Holocausto, en cambio, nada tenía que ver con las necesidades ni con la conducción estratégica de la guerra.

Una respuesta muy bien argumentada, Rodrigo. Comparto totalmente la cuestión de que hubiera sido no imposible, pero sí menos probable, que las bombas se hubieran lanzado sobre territorio europeo. Finalmente Japón reunía todos los requisitos que se necesitaban para lanzarla: una invasión terrestre resultaría costosísima en vidas humanas, los japoneses no se rendirían en condiciones normales, eran asíaticos, y son un archipélago. Pero es importante insistir en que si la búsqueda y uso de la bomba atómica estaba justificada frente a un régimen, el nazi, que la estaba buscando y no dudaría en utilizarla; los japoneses no eran un enemigo «atómico» a vencer.

Por otra parte dices, y dices bien, que ni Churchill ni Roosevelt – ni Truman – encabezaban regímenes genocidas. Pero sí lo encabezaba Stalin. Y con él se sentaron en la mesa de negociaciones. ¿O es que el comunismo stalinista y sus posteriores hijos orientales fueron menos terribles que los nazis o los japoneses? ¿Por qué pasar a la historia como los primeros que usaron armamento atómico contra un país sin armamento atómico? ¿Por qué no usarlo contra la Unión Soviética? ¿Por qué ellos devolverían el golpe? Algo de venganza debió de haber. Algo de racismo y de soberbia imperial también.

Sí, con razón la alianza de los anglo-estadounidenses con la URSS ha sido llamada una “alianza impía” (yo usaría otro término, por evitar éste de índole religiosa). Pero bueno, en 1945 –y por unos cuantos años más- sólo los yanquis tenían la bomba atómica, y en ese momento carecía de sentido arrojársela a su aliado comunista. ¿Hacer una demostración de la bomba en terreno neutral, algún islote o atolón del Pacífico por ejemplo? Quizás hubiese convencido a los mandos japoneses de la necesidad de acabar de una vez con la guerra, amedrentando de paso a los soviéticos. No sé. Parece que los japoneses –los que detentaban el poder de decidir, se entiende- actuaban por entonces con el balde en la cabeza, ciegos a la evidencia y movidos únicamente por el fanatismo. Pero no por esto iba yo a justificar el uso de la bomba. Por otro lado, tampoco estoy seguro de que una política de asedio y hambruna contra un país cuya marina y fuerza aérea estaban prácticamente colapsadas hubiese sido más humanitaria, menos costosa en vidas para los japoneses. Hay que tener en cuenta que EE.UU. y el Reino Unido luchaban contra estados regidos por gobiernos a los que, fuera de su retórica patriotera y nacionalista, les importaba un cuerno el bienestar y la vida de los gobernados, sus súbditos. No era sólo que ni Hitler ni la camarilla de “halcones” japoneses debían responder de sus actos -como los líderes británico y estadounidense- frente a un electorado, sino que ni uno ni otros se arredraban ante la posibilidad de sacrificar hasta el último de sus connacionales, fuese por hambre o por lanzarlos a una batalla inútil contra un enemigo inmensamente superior. Y en ninguno de los dos casos se vislumbraba la posibilidad de una revuelta popular que acabase con semejantes regímenes.

Sin ánimo de eximir de toda responsabilidad a los aliados occidentales, de cuya pretendida motivación libertaria y prodemocrática se puede decir bastante, pasa que Alemania y Japón –estados depredadores por antonomasia- detonaron sendas guerras totales en una época de potencial destructivo altamente multiplicado por los avances tecnológicos.

A esas alturas de la guerra, la dirección política japonesa sabía que habían perdido quería capitular pero tenía problemas para articular esa decisión. No había una adecuada cadena de mando, con el emperador, los Seis Grandes, la Armada y el Ejército, no estaba claro quien mandaba, ni nadie quería dar el paso de poner el cascabel al gato.

Es más intentaban buscar vías de aproximación, y la invasión soviética, con los que trataban de negociar para que hiciese de intermediario, dejó todo claro.

No estoy muy seguro de lo que afirmas sobre la voluntad de capitular. Lo otro es cierto, concuerda al menos con lo que sostiene Max Hastings en Némesis: que el proceso de toma de decisiones en el gobierno japonés era lento y enojoso, y que en 1945 le iban más las evasivas que las resoluciones terminantes. Pero el mismo Hastings muestra que, incluso después de lo de Nagasaki, aún había un sector del gobierno y del mando militar –encabezado por el ministro de guerra- que prefería sacrificar el país antes que rendirse, y que el bando favorable a la capitulación se impuso sólo por un estrechísimo margen de diferencia.

Pensamientos dominicales: en la conmemoración de los setenta años del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki ¿Deben seguir pidiendo perdón los japoneses por su imperialismo ofensivo a coreanos y chinos? ¿Deben seguir pidiendo perdón las actuales y futuras generaciones? ¿Hasta cuándo, sin olvidar lo que pasó, debe un país ser víctima de su pasado?

Si hubiera sido Stalin quien lanzara una bomba atómica sobre Berlin, para acabar la guerra el 6 febrero 1945, ¿Qué se escribiría actualmente sobre tal decisión?

«EL EMPERADOR Y EL GENERAL» (Nihon No Ichiban Nagai Hi, 1967) es el filme japonés que narra el intento de golpe de estado militar, para continuar la guerra después del ataque atómico. Juraría que también hay un filme sobre el asesinato en 1932 del primer ministro Inukai Tsuyoshi, un fallido golpe de estado militar que acabó fortaleciendo el poder de los militares nipones y debilitando la democracia interna.

En ese caso la condena sería unánime, o poco menos.

Stalin no tenía la excusa de salvar vidas soviéticas, que en realidad sólo le importaban como carne de cañón, ni la de tener que rendir cuentas ante un electorado. Además, el argumento de la disuasión carecería de sentido.

Por otro lado: Stalin armado en solitario con la bomba atómica, ¿se hubiese detenido al este del Rin?… Da para pensar que lo de la disuasión tiene algún asidero.

¿El comunismo habría crecido tanto que se habría colapsado antes?

Curiosa posibilidad.