CONTRA TODA ESPERANZA – Nadiezhda Mandelstam

«Éramos gente y ahora somos gentuza condenada. / Los humanos aúllan como fieras/ y las fieras parecen humanas». Ósip Mandelstam

«Éramos gente y ahora somos gentuza condenada. / Los humanos aúllan como fieras/ y las fieras parecen humanas». Ósip Mandelstam

Máquina devoradora de vidas y apisonadora de voluntades, ávida de absorberlo y de asimilarlo todo, la dictadura bolchevique impuso tempranamente sus términos incluso en el ámbito de la literatura. ¿Cómo iba ésta a evadirse de tan funesto destino si el mismísimo Stalin le reservaba la función de proveer a la “ingeniería del alma”? Los escritores, profesionales de herramienta tan poderosa como es la palabra, debían plegarse a la marcha general y desfilar al unísono, desembarazándose de toda ilusión relativa a la autonomía personal. ¿Libertad de pensamiento y de expresión, derecho a la disidencia? Simples bagatelas burguesas, impotentes como el Occidente liberal y pretendidamente humanitario. Peor aún: un estorbo en la vertiginosa carrera del régimen hacia el futuro y su prometido paraíso en la tierra. Así pues, ya sabría quien desentonase lo que se merecía: podían faltar el pan, podía escasear el bienestar, mas nunca los métodos para someter y castigar; de éstos había abundancia, cual cumple a los estados policiales de todo signo. La creatividad al servicio del disciplinamiento totalitario y su presunción de culpabilidad. “Dadnos al hombre, la acusación ya la encontraremos”; palabras de un agente de la represión comunista, ilustrativas de un sistema voraz que hacía de la indiferencia disconformidad, y de la disconformidad el peor de los crímenes. La pasión de la ortodoxia, señal del momento, convertía el ceder y transigir de las democracias liberales en indicio de corrupción; el disenso, normalmente un síntoma de salud política, en la dictadura soviética era en cambio una herejía abominable. El compromiso resultaba ser un atisbo de desviacionismo, mal intolerable para un sistema que no admitía aporías. (El mismo uso del ominoso término, “desviacionismo”, habla a las claras de lo anómalo de la situación.) Aquel que se empecinara en ir a su aire se hacía enseguida sospechoso; quien osare manifestar su desacuerdo se tornaba reo de delito común: fatalmente, los lobos del régimen le caerían encima. El poeta Ósip Mandelstam fue una de sus presas. Su esposa, Nadiezhda, salvó de milagro.

Ósip Mandelstam (1891-1938) es considerado uno de los mayores poetas en lengua rusa. Nacido en Varsovia, de origen judío, en 1921 contrajo matrimonio con Nadiezhda Jazin (1899-1980), por entonces joven estudiante procedente de una familia judía de Sarátov. Como muchos miembros del estamento ilustrado de Rusia, ambos simpatizaron en un principio con la revolución pero no adscribieron a sus consecuencias extremas. Mandelstam, poeta vanguardista, era reacio a supeditar la actividad literaria al acontecer político, y la exigencia de someterse a los dictados del realismo socialista sólo podía causarle repulsión –tanto como el régimen bolchevique, aun más opresivo que el que reemplazaba. La segunda mitad de los años 20 presenció el recrudecimiento definitivo del control estatal de las artes, clausurándose todos los espacios a la innovación y la experimentación. Antes de 1928 pudo eclosionar un arte memorable, quizá menos deudor del espíritu de rebelión del bolchevismo, cuyos dirigentes solían ser de gustos artísticos convencionales, que de la relativa indeterminación de los años iniciales del régimen. Fueron aquellos los años brillantes de Pásternak, Ajmátova, Gumiliov, Pilniak, Bábel, Meyerhold, Eisenstein, Tatlin, Málevitch y muchos otros. A partir de dicho año, lo que se puede considerar un “arte soviético” estuvo rigurosamente dominado por el dogmatismo oficial, la uniformidad y una forzada autocensura, ataúdes seguros de la creación artística y el quehacer intelectual. Los escritores vanguardistas se vieron impedidos de publicar, y durante años sobrevivieron a los tumbos merced a las traducciones. Para Mandelstam todo fue peor puesto que las garras de la censura lo apresaron tempranamente, en 1923, cuando su nombre fue suprimido de la lista de colaboradores de las revistas literarias. Hasta su muerte, su condición fue la de un apestado social o un paria, con apenas unos pocos paliativos (debidos por lo general a la protección de Bujarin). Hubo tiempos en que se vio lisa y llanamente reducido a la mendicidad. La alternativa a este estado de cosas era convertirse en un lacayo del poder, abocado a la reproducción mecánica de eslóganes y loas serviles a Stalin; Mandelstam se resistió a ello cuanto pudo, renuente siempre a envilecerse. Como a varios de la excepcional pléyade de artistas, Pilniak, Bábel y Meyerhold entre otros, la maquinaria asesina acabó por aniquilarlo.

A Mandelstam el régimen lo tuvo siempre por vestigio del pasado y elemento disfuncional, cargos a los que añadía el de una tenaz defensa de la autonomía intelectual, actitud aparentemente incomprensible en alguien que no impresionaba por su aspecto o su fogosidad y que era más bien dado al ensimismamiento. En palabras de Nadiezhda, su poesía «se consideraba como un auténtico crimen: era la usurpación del derecho de las autoridades a la palabra y al pensamiento». Su espíritu de independencia lo hizo desentenderse por completo de cierta práctica, muy extendida entre los soviéticos educados –y avisados de lo que aconsejaban las tácticas de supervivencia-: colmar las estanterías de casa con los textos sagrados del bolchevismo, especialmente las obras de Marx, Lenin y Stalin. El chequista que registró la vivienda del matrimonio en 1934 manifestó su estupor al constatar la ausencia de los clásicos del marxismo-leninismo. Mandelstam, divertido por el caso, supo ver la ironía en el hecho de ser tal vez «el primer detenido que no tenía a Marx en casa». Arreciando los horrores de la colectivización rural y la hambruna ucraniana, el poeta escribió en noviembre de 1933 un poema denigratorio de Stalin y su camarilla, el que recitó a unos pocos de entre sus allegados. Poco después fue apresado y deportado con su mujer a Vorónezh, pequeña ciudad aledaña a los Urales. Tras un frustrado intento de suicidio que aceleró su degradación física –padecía severos problemas de salud y bordando la cuarentena asemejaba un anciano demacrado-, el Terror sistemático logró al fin quebrantarlo: en 1937 compuso una Oda al tirano con la que intentó salvar su vida y la de Nadiezhda. Fue un esfuerzo del que se sintió enseguida avergonzado, calificándolo de enfermedad; tentativa inútil, además, puesto que el régimen lo condenó a la muerte lenta de los campos de concentración. Enfermo y moralmente colapsado, falleció en un campo de tránsito del extremo oriental de Siberia, en 1938.

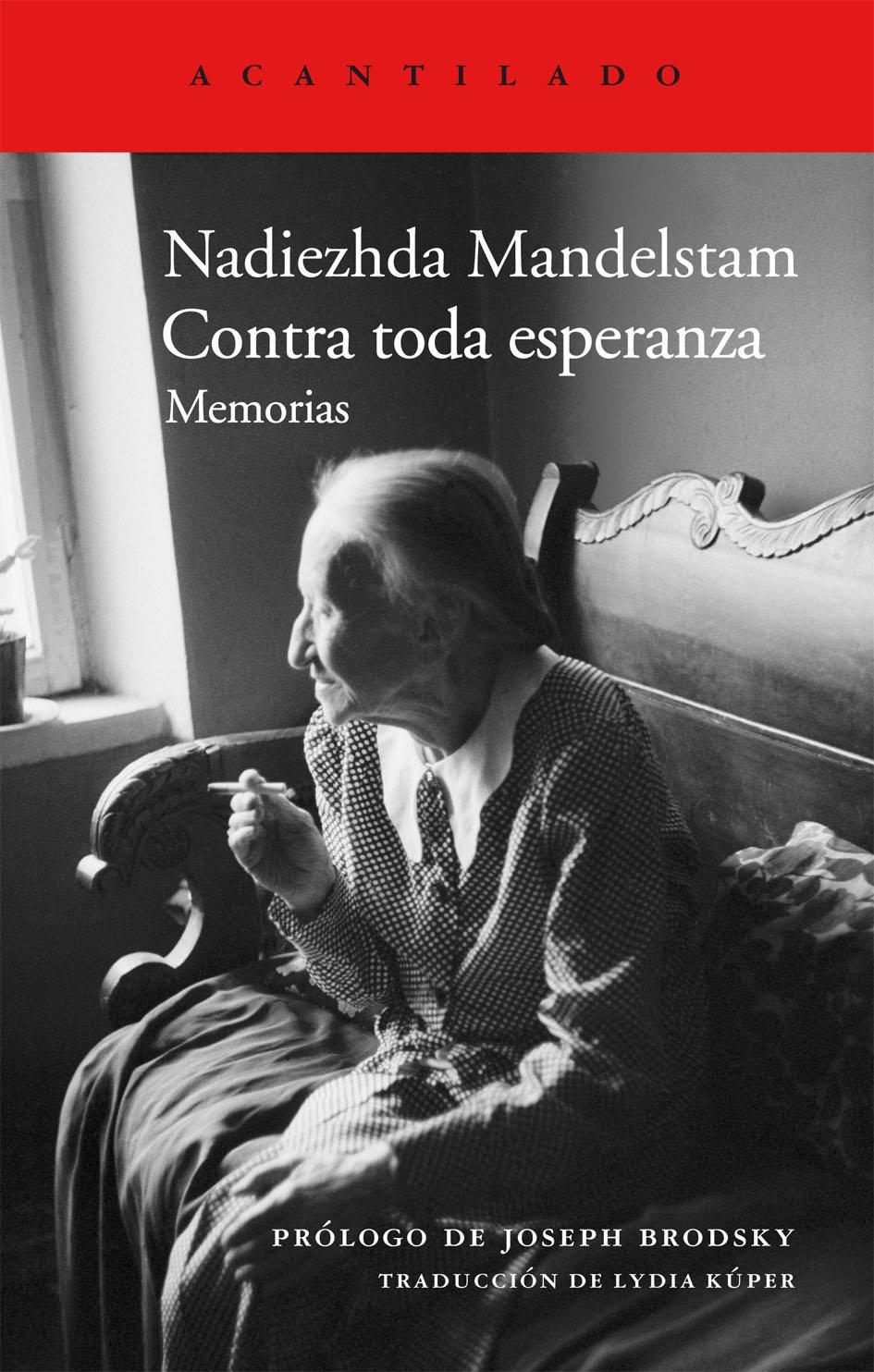

Su mujer sobrevivió prodigiosamente a los años del terror y pudo subsistir durante un largo período gracias a la ayuda de otros “apestados”, especialmente Pásternak y Anna Ajmátova: poetas, ambos, que se codean en el panteón literario con Mandelstam. (Ajmátova, la mejor amiga del matrimonio Mandelstam, supo directamente de los rigores del régimen pues dos de sus maridos fueron asesinados por él y su hijo sufrió el infierno del Gulag.) Convertida en eterna trashumante y apartada de los grandes centros metropolitanos, Nadiezhda pudo dedicarse a la enseñanza del inglés en diversas ciudades de provincia hasta que en 1956 se benefició de la relativa desestalinización, radicándose en Moscú. En los años 60 se dedicó a escribir sus memorias, las que circularon clandestinamente en forma de samizdat. Traducidas al inglés, fueron publicadas en los Estados Unidos en dos volúmenes: “Hope against hope” (1970) y “Hope abandoned” (1974). Nadiezhda, cuyo nombre en ruso significa “esperanza”, enfocó el primero de ellos en los años en que el despotismo soviético se cebó en su marido, entre 1934 y 1938. El volumen ha sido recientemente recuperado y reeditado por Acantilado con el título de Contra toda esperanza (la primera edición en castellano data de 1984, debiéndose la traducción a la prestigiosa Lydia Kúper).

No es, para fortuna nuestra, un libro que proceda a impulso de un mero afán narrativo, ciñéndose a una estricta secuencia cronológica. Se trata de una obra que entrelaza en sutil urdimbre un conjunto variopinto de recuerdos, impresiones, caracterizaciones y juicios. Compuesto a modo de retazos, el todo configura un tapiz armónico y coherente, impresionante, cómo no, por su asunto pero también por el aire de serenidad que prevalece a lo largo de su extensión y por la precisión y limpidez del estilo. Joseph Brodsky, Premio Nobel de Literatura y autor del prólogo, atribuye la calidad de la prosa al influjo poderoso de la poesía de Mandelstam y de Ajmátova. Estuviera moldeada o no la mente de Nadiezhda por el ejercicio de memorizar la poesía de su marido (único modo de asegurar su preservación), lo cierto es que la prosa de Contra toda esperanza constituye por sí sola un don. En cuanto a la mentada serenidad, con seguridad es que la distancia temporal ha surtido su efecto, templando los sentimientos, pero también obedece –permítaseme conjeturar- a una singular disposición espiritual en cuya raíz puede haber tanto de temperamento como de disciplina autoimpuesta: sólo quienes hayan vivido bajo la férula de un régimen opresivo como el la URSS saben lo que esto último puede llegar a significar. Con todo, no calificaría la escritura de Nadiezhda Mandelstam como desapasionada o fría. No hay frialdad en un libro que, antes que un homenaje al poeta, es un monumento a la memoria del hombre amado, así como una denuncia del aberrante sistema que destruyó a este hombre y que azotó a un país entero. Para este fin, el de tipo acusatorio, la escritura descarnada y parca por lo general en adjetivos –escritura de emociones contenidas- puede ser tanto más efectiva que una sobrecargada de efectos. (A modo de ejemplo, recuérdese obras como El vértigo, de Evgenia Ginzburg, Archipiélago Gulag, de Sozhenitzyn, y Si esto es un hombre, de Primo Levi: clásicos del género testimonial y de denuncia, son también modelos de sobriedad estilística.)

El libro está surcado de observaciones punzantes sobre una época y una sociedad, apuntes de primerísimo interés histórico y que hacen de contrapunto de la semblanza del poeta (en la que caben aspectos como las relaciones de Mandelstam con otros escritores, su percepción del contexto social, su amordazamiento por la censura, su viaje a Armenia, sus ideas sobre la poesía, su método de trabajo, etc.). El perfil del sistema totalitario se nos ofrece en estos apuntes con claridad meridiana. La asfixia del pensamiento autónomo, por de pronto, con la premura puesta por el régimen en todo lo que concerniese a educar y tutelar la mente: función de control que, en palabras de la autora, era el «fundamento de los fundamentos», de cuya eficacia daba cuenta la consecución de un «proceso de mimetismo intelectual: todas las voces e ideas se inspiraban en el modelo oficial». El control es reforzado por el espionaje interno y el soplonaje, fehacientemente descritos por Nadiezhda; las páginas que dedica al asunto tal vez se cuenten entre las mejores del género, comparables a las de Vasili Grossman en Todo fluye (libro en que el tema de la delación es crucial). Los conflictos morales resultantes del estado de cosas son otros tantos hitos. La autora consigna al respecto el dilema de muchos de quienes se plegaron inicialmente a la revolución. «Su vida –asegura Nadiezhda- oscilaba entre una realidad que debía ser condenada y el principio que exigía la justificación de lo existente. Tan pronto cerraban los ojos ante la realidad para elegir sin dificultades las justificaciones precisas, como los abrían de nuevo y entonces se percataban otra vez de la realidad. Muchos de ellos pasaron toda su existencia esperando la revolución, pero cuando la vieron en la vida cotidiana se asustaron y la negaron».

Consolidado el carácter represivo del sistema –desatados los lobos-, lo que se impone es el retraimiento amedrentado de las personas, sustrayéndose al máximo de la mirada escrutadora del estado. Resultado de un mecanismo de autojustificación típico en las sociedades totalitarias, el veredicto popular sobre los detenidos suele ser el de “¡Algo habrán hecho para que los detengan!”; menos que estupidez o ceguera, lo que revela esta sentencia es ante todo miedo. Miedo a la represión, miedo a un sistema que fomentaba la delación, miedo a un régimen que tornaba en complicidad criminal la menor muestra de solidaridad con los detenidos y los deportados. En el mediano plazo, la medida de la solidez del régimen no es ya el miedo en sí, tampoco las expresiones de adhesión popular al gobierno; la medida es la indiferencia generalizada. Camino de la deportación, a los Mandelstam los rodea la indiferencia, prueba de que la represión sistemática ha sofocado los naturales impulsos humanitarios de las gentes. (Contrástese esta situación con la de los decembristas, los oficiales sublevados en 1825 y que en su exilio siberiano conocieron de múltiples manifestaciones de simpatía y compasión.) No es algo que difiera en substancia de lo observado en la Alemania del Tercer Reich, cuando a los detenidos se les endilgaba el mismo sambenito de “¡Algo habrán hecho!”. Con razón es que Nadiezhda pudo espetarle a una mujer de mente rendida a los clisés del momento –dominada por la mentalidad totalitaria-: «Si por la noche sustituyesen a los bolcheviques por los fascistas, usted ni se dará cuenta».

Las memorias de Nadiezhda Mandelstam son una contundente denuncia del dogma determinista y de la utopía totalitaria, en cuyo nombre son sacrificadas las generaciones presentes en pro de las futuras, supuestamente beneficiarias de una sociedad ideal. La ideología del determinismo histórico ha engendrado atrocidades que en la andadura de la humanidad equivalen a cataclismos, además de ser la garantía perfecta de la supresión de las libertades. «Nos habían inculcado –atestigua la autora- que estábamos en una nueva era y que nuestro único deber era subordinarnos a la necesidad histórica que, dicho sea de paso, coincide con los anhelos de los mejores combatientes por la dicha humana. La propaganda del determinismo histórico nos privó de voluntad y de la posibilidad de tener criterio propio». La historia de los totalitarismos es el descrédito definitivo de la tendencia a recurrir a las quiméricas sociedades futuras para justificar los crímenes del presente. ¿Que no se puede hacer una tortilla sin cascar los huevos? Fórmula infame donde las haya, la manida frase es una horrorosa forma de trivializar los padecimientos de las víctimas. Escribe Nadiezhda: «Cada ejecución se justificaba diciendo que se estaba construyendo un mundo donde no habría violencia y todos los sacrificios eran pocos para esa “nueva sociedad” sin precedentes. Nadie se percató de que el fin comenzaba a justificar los medios y luego, como siempre ocurre en estos casos, había desaparecido gradualmente. Y fueron precisamente esos hombres de la década de los veinte [los revolucionarios] los que empezaron a separar cuidadosamente a las ovejas de los machos cabríos, a los “nuestros” de los “otros”, a los partidarios de lo “nuevo” de aquellos que no habían olvidado aún las reglas más elementales de la convivencia».

Conmovido por estas memorias, desembocando la lectura en el aciago desenlace, participa uno del tormento de Nadiezhda Mandelstam cuando se le notifica la muerte de su marido: «Yo –escribe-, que rezaba para que terminasen sus padecimientos, me tambaleé ante la ventanilla cuando la empleada de correos me comunicó esa última e inevitable buena nueva».

– Nadiezhda Mandelstam: Contra toda esperanza. Memorias. El Acantilado, Barcelona, 2012. 642 pp.

(Nota: Los versos de Mandelstam reproducidos en el epígrafe proceden de su libro Armenia en prosa y en verso –El Acantilado, 2011-.)

[tags]Nadiezhda Mandelstam, Rusia, literatura, historia[/tags]

Gran, gran reseña. Profunda, exhaustiva y contundente. Quizás el tema no me llame la atención en exceso, pero con semejante resumen, no se puede pedir más. Enhorabuena.

Mi más sincera enhorabuena, Rodrigo. Una reseña sublime. Nos tienes muy mal acostumbrados.

El miedo dejó paso a la indiferencia: Un resumen perfecto de la dictadura estalinista.

Me has recordado, y mucho, pasajes de dos obras que he leído recientemente: la colosal «La Revolución Rusa» de Orlando Figes (tengo pendiente en mi librería «Los que susurran») y «El maestro Juan Martínez que estuvo allí» de Manuel Chaves Nogales.

Felicidades y saludos.

No, no quiero leer por ahora lo que será otra magnífica reseña de Rodrigo… pues prontito leeré este libro. Precisamente ahora estoy leyendo la parte dedicada a Stalin en Humanidad e inhumanidad: una historia moral del siglo XX de Jonathan Glover (Cátedra, 2013, 2ª ed.), y personajes como Osip y Nadezhda Mandelstam tiene su presencia; un libro que te recomiendo encarecidamente, Rodrigo (si es que no lo has leído ya).

No me resisto a postear una anécdota que recoge el libro a partir de Solzhenitsin y que es muy reveladora del clima de terror y atomización de esos años, así como de lo absurdo de la situación:

«Al final de una conferencia del partido en la provincia de Moscú, se pidió un tributo a Stalin. Todos se pusieron en pie y aplaudieron rabiosamente durante tres minutos, luego cuatro, luego cinco. El hecho de aplaudir se fue haciendo penoso. Era una suerte de materialización física de la trampa en la que se hallaba la gente. ¿Quién se atrevería a ser la primera persona que dejaba de aplaudir? El secretario no se atrevía, pues su predecesor había sido detenido y los hombres de la NKVD estaban allí observando. El penoso aplauso se prolongó hasta pasar los diez minutos. Todo el mundo estaba atrapado en él. Entre los que se hallaban en el estrado estaba el director de una fábrica de papel. Tras once minutos de aplausos, se sentó, seguido por algún otro. Esa noche fue detenido. Le impusieron diez años con un pretexto cualquiera, pero su interrogador le dijo que nunca fuera el primero en dejar de aplaudir» (p. 335).

Trato de no hacer simples resúmenes, Iñigo, otra cosa es que me resulte… La verdad es que el libro depara mucho más de lo que se puede vislumbrar en cualquier reseña o resumen. Desde luego, no hay modo de reproducir la atmósfera opresiva que la autora transmite en sus memorias. Pero agradezco tus palabras.

Muy buenos libros, José Sebastián. El de los susurrantes es de los mejores en su ámbito, un gran complemento para libros testimoniales como el de Nadiezhda Mandelstam y el de Evgenia Ginzburg.

No he leído el que refieres, Farsalia, y la verdad es que me apetece. Impactante y reveladora la anécdota.

Conocía meros apuntes de la vida de Ósip y Nadiezhda Mandelstam. No recuerdo por qué causa los descubrí en la Wiki y su historia me impactó irremediablemente.

Sin autonomía intelectual, sin individualidad, no puede haber arte. Eso es hecho probado en cualquier país donde domine o haya dominado el totalitarismo. Es algo inevitable, porque al convertirnos en masa perdemos nuestra humanidad para ser simplemente autómatas.

En España no hubo generación literaria destacable después del 36 y hasta finales del franquismo. Los intelectuales que quedaron y que podían publicar eran solo ecos de otras voces ajenas.

Enhorabuena por otra excelente reseña más.

Gracias, Semíramis.

En el fondo, la persecución de los escritores por el estalinismo resulta ser una macabra forma de homenajear el poder de las letras. Así lo vio Mandelstam, quien dijo una vez a su mujer: “De qué te quejas, este es el único país que respeta la poesía: matan por ella. En ningún otro lugar ocurre eso”.

Bravo, Rodrigo! Me acabas de descubrir un autor del que no sabía nada, ignorante de mi. Y como me fío de tus recomendaciones literarias, me lo anotaré convenientemente para leerlo. El libro que reseñaste de ser un buen comienzo. He de decirte que , siguiendo tus recomendaciones de hace tiempo, este verano he leído tres libros de Claudel (El informe de Brodeck, Almas grises y La nieta del señor Linh) y todos me han parecido muy buenos. En fin, espero seguir recibiendo ideas por tu parte. Además , nos las explicas tan bien que ya sólo por leerte dan ganas de hacerse con el libro. Un abrazo, querido con tertulio transoceánico . Sigue así !

Gracias, Ario. Siempre es reconfortante saber que las recomendaciones no caen en saco roto.

Hasta hace poco a Mandelstam sólo lo conocía por referencias, incluidas las de Solomon Volkov en El coro mágico (libro que tú has leído). Las referencias son siempre elogiosas. En opinión de Isaiah Berlin, Mandelstam era el mayor poeta en lengua rusa de su tiempo. En su libro La mentalidad soviética le dedica un capítulo lleno de erudición y de emotividad.

La verdad es que no espero llegar a profundizar en la obra de Mandelstam, ya que la poesía no es lo mío, pero creo que Armenia en prosa y en verso está muy bien, y con gusto le echaría un ojo a su Coloquio sobre Dante, ensayo publicado también por Acantilado, y a La cuarta prosa, que parece más difícil de encontrar.

Saludotes.

A propósito de Philippe Claudel, Ario: recientemente se ha publicado su último libro, Aromas. Muy distinto de los anteriores, está hecho de fragmentos en los que los que autor plasma reminiscencias, nostalgia y un algo de celebración de lo cotidiano y lo pequeño que recuerda vagamente –y a ratos- las Odas elementales de Neruda. Un librito encantador.

Enhorabuena Rodrigo, otra reseña que empuja a indagar en el libro y en el resto de autores y obras que citas. Recordaba mientras la leía una obra de teatro que tuve la suerte de ver hace unos años, Cartas de amor a Stalin de Juan Mayorga, sobre la relación epistolar entre Mijail Bulgakov y Stalin, sobre lo mismo que comentas de Mandelstam, escribir a favor del dictador para sobrevivir, terrible destino de un poeta. Posiblemente en la larga noche del stalinismo se perdió una gran generación de autores de las distintas repúblicas soviéticas ante la disyuntiva de publicar o vivir, una gran lástima esa perdida que, seguramente, también sufrimos aquí durante el franquismo.

También Ajmátova debió rebajarse a componer unos versos en honor de Stalin, pero lo hizo por su hijo, al borde de la muerte en el Gulag…

Interesante lo de Mayorga, Juanrio. Hace nos años se publicó un libro que reproducía las cartas de Bulgakov y de Evgeni Zamiatin a Stalin. Por desgracia, nunca llegó a estos lares.

¡Señor, qué reseña tan maravillosa! ¿Estáis seguros que detrás de «Rodrigo» no se esconde la personalidad de un afamado escritor?

(¡Hum, no sé, no sé!)

Desde luego me ha encantado esa mirada crítica, inteligente y profunda que va más allá del libro, invitándonos, haciéndonos obligados partícipes de la reflexión.

Muchas gracias, Rodrigo.

(que orgullosa me siento de que seas hislibreño :))

Que tan inmerecidos elogios provengan de una escritora de verdad es algo que levanta el día a cualquiera.

Gracias, Rosalía.