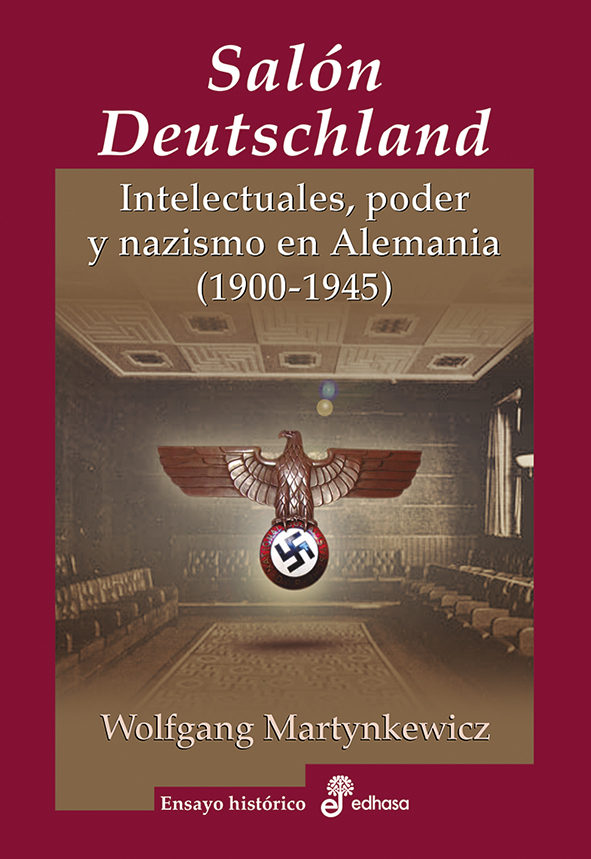

SALÓN DEUTSCHLAND – Wolfgang Martynkewicz

El desencanto de la modernidad era en torno a 1900 un fenómeno transfronterizo, característicamente europeo, lo mismo que el ethos racionalista –savia del mundo moderno- al que Europa debía tanto su excepcionalidad entre las civilizaciones como su supremacía planetaria. Sin embargo, en ningún país tuvo dicho desencanto la magnitud y persistencia que exhibió en Alemania. En ninguna otra sociedad alcanzó el repudio de la modernidad un ímpetu tal que pudiese inspirar tantas manifestaciones del sentimiento antimoderno como las que proliferaban en Alemania en torno al cambio de siglo. Manifestaciones de esa índole no eran desconocidas en el Reino Unido, sede primigenia de la revolución industrial y agente principal de la globalización económica, que no por casualidad es de signo capitalista: muchos de los astros del firmamento antimoderno son de nacionalidad británica –piénsese en William Blake, Edmund Burke, Thomas Carlyle, John Ruskin, William Morris; piénsese en Walter Scott, lord Byron y los románticos en general, también en movimientos tan diversos como el de los ludditas, el de los prerrafaelitas y el Arts & Crafts. Algo similar puede decirse de Francia, en que la repulsa del legado racionalista o revolucionario congrega toda una constelación de escritores, artistas y pensadores, desde Louis de Bonald y Joseph De Maistre hasta Henri Bergson y Maurice Barrès (por no remitir más que al siglo XIX largo). Europa entera contribuyó a engrosar las filas del romanticismo, que se nutre desde sus orígenes del extrañamiento del mundo moderno. Con todo, sólo en Alemania pudo la reacción contra la modernidad reclamar para sí el carácter de fuerza estructurante, instalándose en el meollo de lo que cabe tener por una específica identidad nacional: paradoja de paradojas, habida cuenta del invaluable aporte alemán al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Alemania, en efecto, estaba a principios del siglo XX en condiciones de dar un gran salto histórico, desplazando al Reino Unido como primera potencia industrial -ya lo era en áreas tan cruciales de la ciencia como la física y la química-. Simultáneamente, sus élites intelectuales y artísticas solían hacer gala de un hosco malestar frente a la modernidad, sentimiento éste que irradiaba a una parte significativa de la sociedad germana. Tamaña contradicción, que bien puede calificarse como existencial, es lo que distingue la vía alemana a la modernidad, una deletérea mixtura de racionalidad instrumental (racionalidad con arreglo a fines, base tanto del desarrollo científico-tecnológico como de la cultura burocrática) y de irracionalismo estético, pero también político.

El desencanto de la modernidad era en torno a 1900 un fenómeno transfronterizo, característicamente europeo, lo mismo que el ethos racionalista –savia del mundo moderno- al que Europa debía tanto su excepcionalidad entre las civilizaciones como su supremacía planetaria. Sin embargo, en ningún país tuvo dicho desencanto la magnitud y persistencia que exhibió en Alemania. En ninguna otra sociedad alcanzó el repudio de la modernidad un ímpetu tal que pudiese inspirar tantas manifestaciones del sentimiento antimoderno como las que proliferaban en Alemania en torno al cambio de siglo. Manifestaciones de esa índole no eran desconocidas en el Reino Unido, sede primigenia de la revolución industrial y agente principal de la globalización económica, que no por casualidad es de signo capitalista: muchos de los astros del firmamento antimoderno son de nacionalidad británica –piénsese en William Blake, Edmund Burke, Thomas Carlyle, John Ruskin, William Morris; piénsese en Walter Scott, lord Byron y los románticos en general, también en movimientos tan diversos como el de los ludditas, el de los prerrafaelitas y el Arts & Crafts. Algo similar puede decirse de Francia, en que la repulsa del legado racionalista o revolucionario congrega toda una constelación de escritores, artistas y pensadores, desde Louis de Bonald y Joseph De Maistre hasta Henri Bergson y Maurice Barrès (por no remitir más que al siglo XIX largo). Europa entera contribuyó a engrosar las filas del romanticismo, que se nutre desde sus orígenes del extrañamiento del mundo moderno. Con todo, sólo en Alemania pudo la reacción contra la modernidad reclamar para sí el carácter de fuerza estructurante, instalándose en el meollo de lo que cabe tener por una específica identidad nacional: paradoja de paradojas, habida cuenta del invaluable aporte alemán al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Alemania, en efecto, estaba a principios del siglo XX en condiciones de dar un gran salto histórico, desplazando al Reino Unido como primera potencia industrial -ya lo era en áreas tan cruciales de la ciencia como la física y la química-. Simultáneamente, sus élites intelectuales y artísticas solían hacer gala de un hosco malestar frente a la modernidad, sentimiento éste que irradiaba a una parte significativa de la sociedad germana. Tamaña contradicción, que bien puede calificarse como existencial, es lo que distingue la vía alemana a la modernidad, una deletérea mixtura de racionalidad instrumental (racionalidad con arreglo a fines, base tanto del desarrollo científico-tecnológico como de la cultura burocrática) y de irracionalismo estético, pero también político.

“Ninguna otra sociedad europea –apunta Jeffrey Herf en El modernismo reaccionario– se volvió capitalista e industrial en tal medida sin una revuelta burguesa triunfante o una fuerte tradición política liberal. (…) En ninguna otra parte llega a incorporarse a la identidad nacional la conciliación del romanticismo con la tecnología moderna”. Sólo Alemania esgrimió el desprecio de la política como seña de identidad y motivo de orgullo nacional, al extremo de aspirar –en palabras de Wolf Lepenies– a la sustitución de la política por la cultura: ser una “nación de cultura” era el distintivo supremo de la alemanidad, un patrimonio que superaba cualquier beneficio asociado a la unidad político-administrativa del país. Hay razones de peso para compartir con Rosa Sala Rose la convicción de que el estudio de la literatura proporciona una de las claves fundamentales del caso alemán, cuyo misterio comienza a despejarse en cuanto se toma nota de rasgos como el de la preponderancia del idealismo en desmedro de la observación empírica y la crítica social, así como la pretensión de fundar el sentido de comunidad nacional en los dominios de la estética y de la pura espiritualidad; más que ninguna otra tradición literaria europea, la alemana se caracterizó por dar la espalda a las realidades políticas y sociales, consideradas indignas no sólo del hombre de letras sino de cuanto concerniese a la muy germánica Bildung (el cultivo integral de las facultades personales). Visto que en la historia de Alemania “asistimos –afirma Rüdiger Safranski en Romanticismo– a un desconocimiento de los límites de la esfera política, donde todo habría de girar en torno a la razón pragmática”, se puede pensar que este país debía sufrir alguna forma de conmoción o experiencia traumática que lo impeliera a un ajuste de cuentas consigo mismo, percatándose al fin de la improcedencia de transferir los parámetros del idealismo y del romanticismo al ámbito de la política.

La conmoción se produjo, como sabemos. Doce años de régimen nacionalsocialista y una guerra que devastó y desmembró a Alemania, además de endilgarle la carga moral del más atroz de los crímenes masivos de la historia: suficiente trauma como para enmendar rumbos. El camino al ignominioso capítulo representado por el Tercer Reich estuvo pavimentado de ideas, humores e imaginarios variopintos y con frecuencia contradictorios. Entre estos elementos destacan sin lugar a dudas los que fermentaban en el ambiente del antimodernismo. Esta deriva cultural fue un factor decisivo en la gestación del ideario nazi, que pudo prosperar en suelo alemán porque la protesta contra la modernidad había plantado las semillas de la receptividad a la revuelta hitleriana. Ciertamente, la crisis económica y el ánimo vindicativo –léase la humillación debida a la derrota en la PGM y el afán revisionista respecto del Tratado de Versalles- gravitaron de manera notoria en el auge del nazismo, quizá con mayor fuerza que cualquier corriente de afinidad ideológica o intelectual. Pero es indudable que el nazismo se alimentó de ideas y tendencias de profundo arraigo en la mentalidad germana (a menos que pensemos que surgió de la nada), y que el clima cultural prevaleciente en importantes segmentos de la sociedad alemana los inclinaba a simpatizar con un movimiento que presumía de germanidad, en contraste con un régimen parlamentario –la República de Weimar- con el que la mayoría de los alemanes jamás pudieron sentirse identificados. Rastrear los indicios de la afinidad del totalitarismo nazi con el característico universo intelectual alemán es lo que se propuso Wolfgang Martynkewicz, investigador nacido en 1955, versado en literatura y con estudios de sociología y psicología. Autor de varios ensayos y biografías (en castellano contamos con un ensayo sobre Edgar Allan Poe publicado por Edaf en 2005), Martynkewicz delinea en Salón Deutschland (2009) un profuso examen de personalidades del mundo de las letras que con su quehacer intelectual, desplegado entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo siguiente, contribuyeron a la atmósfera moral y cultural en que acabó imponiéndose el nazismo. A objeto de proporcionar un punto de referencia a su pesquisa, el autor pone el foco en el salón de Hugo y Elsa Bruckmann, un matrimonio que por décadas estuvo entre los más sobresalientes promotores culturales de la ciudad de Munich (cuna del movimiento nazi).

Hugo Bruckmann (1863-1941) consumó una prolongada y exitosa carrera como editor, actividad heredada de su padre y que compartió con uno de sus hermanos. Su esposa, nacida Elsa Cantacuzène (1865-1946), era una austríaca de linaje principesco pero empobrecido, cuya genealogía lo vinculaba con los emperadores Cantacuseno, del imperio bizantino. En el salón muniqués del matrimonio, activo desde fines del siglo XIX, se dio cita una galería heterogénea de lumbreras que dieron vida y lustre a la cultura germana de su tiempo, incluyendo celebridades como Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, Stefan George, Houston Stewart Chamberlain, el historiador y teórico del arte Heinrich Wölfflin, el conde Harry Kessler (diplomático, agente cultural versátil y escritor, autor de unos diarios que cimentan su reputación de testigo privilegiado de la época), Walther Rathenau (industrial e intelectual de origen judío, asesinado en 1922 cuando era ministro de Relaciones Exteriores), Max Reinhardt (gran innovador en las artes escénicas), los filósofos Hermann von Keyserling y Ludwig Klages, el arquitecto flamenco Henry van de Velde y muchos más. Representantes de tendencias asaz diversas, tenían en común estas personas el considerarse la vanguardia cultural del país, y en la residencia de los Bruckmann dispusieron de un espacio de sociabilidad pero también de una suerte de foro en miniatura en que intercambiaban puntos de vista sobre todo cuanto mereciese atención, en un período sumamente ajetreado y de primerísima relevancia histórica. En este genuino bastión de la cultura fue introducido Hitler poco después de su excarcelación, en 1924; Elsa Bruckmann estuvo entre los admiradores tempranos del líder nazi, provenientes de la alta sociedad muniquesa (su marido debió vencer algunas reticencias iniciales antes de adherir al culto, ingresando en 1933 al parlamento como militante del partido nazi). Martynkewicz se vale de este espacio para pasar revista a las ideas que circulaban en las élites intelectuales de entonces, cuando Munich disputaba con Viena y con París la primacía entre las capitales culturales de Europa.

Algunos antecedentes ilustran la condición neurálgica de la mansión Bruckmann en el esplendor muniqués del 1900. Uno de los primeros y más fieles asiduos a sus tertulias fue el austríaco Hofmannsthal, protagonista incuestionable de la modernidad literaria en lengua alemana; era amigo de Elsa desde que se conocieran en la Viena finisecular, contando él veinte años de edad (ella le llevaba seis años más, lo que imprimió a su relación con el escritor un cierto aire maternal). El belga Van de Velde fue otro de los que dejaron huella: apenas iniciada su trayectoria profesional, diseñó el edificio que sirvió como sede de la editorial Bruckmann, uno de los primeros hitos arquitectónicos del movimiento modernista en tierras alemanas, conocido allí bajo el nombre de Jugensdtil. Hugo Brucksmann no sólo impulsó la carrera de uno de los nombres ineludibles del modernismo (Art Nouveau en Francia, Modern Style en Gran Bretaña) sino que fue un denodado difusor del movimiento por medio de su revista ‘Dekorative Kunst’ («Arte decorativo«), que fijó el interés del público cultivado alemán en William Morris y el Arts & Crafts. La editorial publicó además dos de los libros que incidieron del modo más rotundo en la atmósfera cultural de la Alemania guillermina: Fundamentos del siglo XIX, de Houston Stewart Chamberlain, y El arte clásico, de Heinrich Wölfflin, estrenados ambos en 1899.

El británico germanizado H. S. Chamberlain (tan germanizado que aseguraba que la esencia alemana y la política eran incompatibles) fue durante dos décadas uno de los animadores del salón Bruckmann, contándose también entre los leales al clan Wagner, al que se incorporó merced a su matrimonio con la hija menor del compositor. El libro al que debe su fama bañó de prestigio intelectual al concepto de “pangermanismo”, deviniendo de inmediato una de las fuentes teóricas del nacionalismo y el expansionismo alemanes (Fundamentos del siglo XIX, que exudaba antiliberalismo y antisemitismo por sus cuatro costados, era tenido en muy alta estima por Hitler, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess y Goebbels). Por su parte, Wölfflin –suizo de nacimiento- se esmeró toda su vida en formular un sistema de pensamiento que amalgamase la estética, la poesía, la filosofía y la historia, defendiendo la claridad apolínea y el espíritu aristocrático del arte clásico, lo que lo hace representativo de un entorno que clamaba contra la disgregación y la propensión a nivelarlo todo, rasgos típicos de una modernidad que, por si fuera poco, se complacía en lo difuso y lo contrahecho. Muchos de los que se reunían en casa de los Bruckmann anhelaban un estilo o visión que captara la sociedad como un todo y que sentara las bases para su refundación. Por lo mismo es que el modernismo de Morris y el Jugendstil tuvo allí tan buena acogida, puesto que el movimiento propugnaba no sólo la reivindicación del trabajo artesano y el uso de motivos ornamentales tomados de la exuberante naturaleza –en oposición a la alienante producción en serie industrial y a la frialdad y grisura de la vida urbana- sino también una concepción integral de las bellas artes y las artes aplicadas; a este ambicioso programa estético subyacía la intención de infundir una percepción holística y un sentido de pertenencia y mancomunidad a quienes se beneficiaran de las realizaciones modernistas (desde un espacio arquitectónico a un objeto de uso cotidiano, silla, jarra o cualquier otro). En general, la idea del arte como generadora de síntesis, capaz de devolver la unidad y la estabilidad a lo que el presente tornaba fragmentado y efímero, gozaba por entonces de gran predicamento.

El concepto de refundación es clave en estas consideraciones: aunque en la rebelión contra la modernidad ilustrada palpitase una añoranza de las raíces, del pasado idealizado, ella no equivale simplemente a un impulso de regresión, retardatario, arcaizante y orientado a la mera restauración de las pautas estructurales de las sociedades premodernas. Paradojal y todo, en las variantes del malestar con la modernidad alentaba la búsqueda de una síntesis de tradición y progreso que permitiese contrarrestar la anomia, la pérdida del sentido de totalidad y la erosión de los valores comunitarios con la vista puesta en el futuro, no en un pasado al que resultaba imposible retornar. Hacer hincapié en esto es crucial a la hora de aprehender la sintonía entre el mentado malestar, señal de las más importantes del clima espiritual de la Alemania del 1900, y el nazismo, que, como bien ha enfatizado Roger Griffin en Modernismo y fascismo, aspiraba a fundar una modernidad alternativa a través de la reestructuración radical de la sociedad -en el marco de una dinámica de futuro.

Regeneración y renovación; redención del hombre moderno, sumido en el desarraigo y en las mezquindades del democratismo; recuperación de lo grande, heroico y saludable; nostalgia de las jerarquías y de un orden social orgánicamente constituido; ansia de un liderazgo carismático que fuese a la vez compendio de la germanidad y promesa de salvación: la época rebosaba de motivos como estos, movilizando a artistas e intelectuales en pos de una nueva fe. Las fórmulas para la restitución de lo eterno y lo sagrado (otros tantos vocablos a la sazón en boga) podían divergir en sustancia o en los detalles, pero –se pensaba- no estaba a la altura de las exigencias del momento quien no las propusiere. Norbert von Hellingrath, sobrino de Elsa Bruckmann y un promisorio estudioso de la literatura prematuramente desaparecido (pereció a los 28 años en la batalla de Verdún), levantó la figura de Hölderlin como el poeta vidente e iluminado, el hombre adelantado a su tiempo en quien las jóvenes generaciones podían reconocerse: Hölderlin en vez de Goethe, tradicionalmente venerado en Alemania como modelo del gran hombre y como emblema de la nación; aquél representaba la verdadera “corriente de fuerza” que mediaba entre lo divino y lo humano, y en él podían cifrarse las esperanzas de renovación social. Hofmannsthal coincidía con Hellingrath; según él, el autor de Hyperion era un paradigma identitario porque su vida y su obra albergaban el núcleo del anhelo religioso que impulsaba a la novel generación alemana, sacrificada en las trincheras de Francia y Bélgica. Pero el siglo no dejaba de incubar sus propios iluminados y profetas. Uno de ellos era Alfred Schuler (1865-1923), individuo extravagante que pretendía aunar la historia y la arqueología con la mística y el gnosticismo. Él mismo se caracterizaba como un mistagogo; sus seguidores lo tenían por visionario y hombre genial. En los años de la Primera Guerra Mundial pronunció en diversas ciudades una larga y muy comentada serie de conferencias –uno de los escenarios fue el salón de los Bruckmann- en que exponía una concepción cíclica de la historia que cuestionaba la idea de progreso como motor de la humanidad. El retorno y el movimiento rotatorio, no el de tipo lineal o evolutivo, vertebraban la trayectoria de nuestra especie; este principio lo simbolizaba Schuler por medio de la cruz gamada, la rueda que gira sin parar. Él fue precisamente uno de los que pusieron en circulación la esvástica, de la que muy pronto se apropiaron agrupaciones que fluctuaban entre el esoterismo y el nacionalismo agresivo (por ejemplo, la Sociedad Thule y el Partido Obrero Alemán, predecesor directo del partido nazi).

«Nada conmovió tanto a la sociedad imperial como el hambre de personalidad», sentencia Martynkewicz. El liderazgo heroico y mesiánico, la personalidad carismática y voluntariosa: pocas apetencias como las que condensan estos términos estaban tan difundidas en Alemania; no por nada imperaba la creencia de que la nación debía su grandeza a los hombres monumentales del pasado, individuos de la talla de Lutero, Federico II, Goethe y Bismarck. El culto de lo heroico medraba con mayor intensidad cuanto más se hacía sentir el desencanto de la modernidad. El historiador y especialista en literatura Friedrich Gundolf (1880-1931) fue uno de los más destacados exponentes de este culto, que en su carrera inauguró con su tesis doctoral titulada César en la literatura alemana. Gundolf hizo del rescate de los héroes el objetivo central de sus investigaciones, con tal tesón que se mostraba dispuesto a sacrificar la neutralidad aséptica de las indagaciones académicas a la defensa del mito inspirador. “La veneración de los grandes hombres es religiosa o es inútil”, afirmaba. Sólo un liderazgo vigoroso podía proveer forma y horizonte en una era de desquicio e indeterminación. Rudolf Kassner (1873-1959), otro renombrado intelectual, consagró también gran parte de su obra a este motivo. En su escrito Elementos de la grandeza humana (1911) fustigaba a la democracia y la modernidad porque despojaban a los hombres del aprecio espontáneo de la medida y las jerarquías, difuminando los contornos de lo que en tiempos pretéritos se juzgaba digno de emulación. Personalidades miliares como César y Napoleón debían su eminencia no sólo a sus hazañas sino a que en ellos cobraba vida la sublimidad insondable de la edad mítica, el tiempo de los orígenes. Karl Wolfskehl (1869-1948), que adquirió notoriedad por la controversia pública que sostuvo con Romain Rolland durante la Primera Guerra Mundial (controversia en que encomiaba la guerra como crisol de un hombre nuevo, desengañado de los falsos valores del individualismo y la mesocracia), vinculaba el rescate de la humanidad al ejercicio de la verdadera soberanía, materializada de un modo que concentrase la fuerza recóndita de la especie, de índole mística y suprahistórica. El soberano, que no tardaría en revelarse a los hombres, era el portador de las energías elementales de las que provendría la superación de la sociedad de masas y la cultura de la nivelación. Wolfskehl celebró el ascenso de Mussolini, en quien veía la concreción de su ideal del soberano; debido a su prosapia judía, Hitler no le provocó el mismo entusiasmo.

De manera nada sorprendente, los conceptos de nación y raza eran lugares comunes explotados hasta la saciedad; el antisemitismo campaba por sus respetos. Keyserling, hombre de los más próximos al ideal paneuropeo, reservaba al pueblo alemán la misión de guiar a Europa hacia el universalismo; a ninguna otra nación le cuadraba este rol en grado tan natural, justo porque las propiedades de lo alemán –aunque en algunos aspectos resultasen inferiores a las de otros pueblos- casaban con las requeridas para la conducción del continente entero. En todo caso, Keyserling fue de los moderados, una excepción en medio de una muchedumbre de intelectuales para los que la raza y la nación eran categorías tan indisociables como irrenunciables; en una época ávida de certezas, la noción de raza fue considerada fiable y segura, un referente al que asirse con confianza. Una proporción significativa de los pensadores de entonces suscribía sin reparos el topos de la mezcla de razas como la peor de las aberraciones, una amenaza que conducía inevitablemente a la degeneración; un pueblo degenerado estaba condenado a ocupar un lugar subalterno en el concierto de naciones y, en último término, a la extinción. El ya mencionado Rudolf Kassner, paladín de la “nueva ciencia de la fisiognomía”, postuló el teorema de la identidad de pueblo y raza, identidad tanto más perfecta cuanto más pronunciada fuese su capacidad de engendrar “tipos” claramente reconocibles. El fisionomista, que penetraba los entresijos de la psique y de la sociedad por medio del escrutinio del rostro, podía diagnosticar la salud de un pueblo ateniéndose a la consonancia de los rostros individuales con los rangos sociales: el ingeniero debía tener rostro de ingeniero, el aristócrata rostro de aristócrata, el obrero rostro de obrero, etc. El que la moderna sociedad de masas disolviese las señales distintivas de las clases sociales, exponiendo los rostros a la indiferenciación; la desaparición de lo típico y de lo jerárquicamente establecido: estas cosas sólo podían interpretarse como síntomas de la decadencia y corrupción de los tiempos.

Lógicamente, 1914 supuso un estallido de fervor nacionalista. Lo que más tarde se denominó la “experiencia de agosto” suscitó algunas de las efusiones más estridentes de belicismo chovinista, del que ni siquiera temperamentos ponderados como Thomas Mann y Rilke supieron mantenerse apartados (Rilke hablaba con ardor del “dios de la guerra resucitado”). Aunque las expectativas sobre el valor terapéutico de la guerra se vieron defraudadas por la prolongación del conflicto y su transformación en una matanza tecnificada, su valoración como salida de la crisis moral que afectaba a la civilización europea siguió teniendo ecos en la posguerra. El “espíritu de 1914”, con su sentido de catarsis, de despertar de la conciencia nacional y su éxtasis patriótico, se convirtió en un mito de la burguesía culta. Tras la gran debacle, la República de Weimar fue un paréntesis histórico de enorme pujanza artística y causa de consternación para nacionalistas y conservadores, que en el frenesí creativo de aquellos años sólo vieron el triunfo de perniciosas influencias extranjeras en detrimento de la herencia ancestral, de lo auténticamente alemán. Las advertencias sobre el peligro de la “judaización” de Alemania mostraban la peor cara del país, surcada de fobias, tópicos y prejuicios y embarrancada en los cenagales de una mentalidad tribal.

Tratándose de síntomas, la presencia de Hitler en la señorial residencia de los Bruckmann lo fue en grado extremo. Antes de 1914 imperaban en ella la amplitud y libertad de pensamiento y la tolerancia frente a opiniones divergentes. En los años 20 experimentó una notoria politización, acorde con las simpatías de la señora de la casa, que ya antes del frustrado “Putsch de la cervecería” (8 y 9 de noviembre de 1923) se dejó fascinar por la oratoria incendiaria del líder nazi. (Hay constancia de que lo visitó al menos una vez en la prisión de Landsberg.) La nueva orientación del salón ahuyentó a buena parte de los intelectuales, pues ya no era el razonamiento lo que en él prevalecía sino las convicciones y la demanda de una toma de posición: quien no se plegara a este giro pasaba por débil e indeciso. Para los que se quedaron, Hitler representaba la fuerza primordial surgida de lo más profundo de la alemanidad, la personificación de los atributos que las élites culturales del cambio de siglo asignaban a la figura del salvador: extrañeza, originalidad, energía y misterio. «Hitler –apunta Martynkewicz- encarnaba en su falta de condicionamientos precisamente lo que para los “intelectuales” era promesa de salvación, lo que había ocupado sus pensamientos de diferentes maneras durante mucho tiempo. Los había hechizado el lado oscuro del déspota, lo antiburgués, todo lo que prometía un cambio fundamental en la sociedad». La conquista del salón Bruckmann por semejante personaje es sintomática de la atmósfera de la época, «sin la cual no es posible explicar el ascenso de Hitler, (atmósfera) que ya estaba presente en la modernidad estética para principios de siglo, (con) esa mezcla de salvación y anhelo de muerte».

– Wolfgang Martynkewicz, Salón Deutschland: Intelectuales, poder y nazismo en Alemania (1900-1945). Edhasa, Barcelona, 2013. 618 pp.

Reseñón!!!

Espero nada más que haga justicia al libro. Me parece fundamental en su área.

Gracias, Iñigo.

Interesante libro, sí señor.

En cuanto a la reseña, suscribo la impresión de Iñigo.

Gracias, Derfel.

Parecerá redundante o machacón que lo diga, pero es que lo merece: el libro es espléndido. Tal vez se lo crea denso, o que requiera mucho conocimiento previo, pero de esto poco y nada. Resulta incluso ameno.